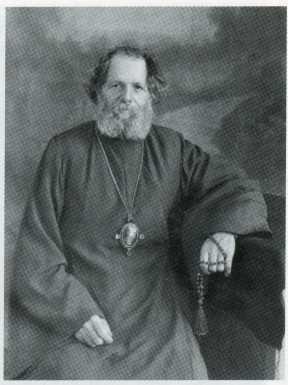

4 сентября 2025 года исполнилось 50 лет преставления ко Господу

митрополита Алма-Атинского и Казахстанского Иосифа (Чернова; †1975).

Приснопоминаемый митрополит Иосиф (Чернов) – исповедник веры и подвижник благочестия ХХ столетия.

Память митрополита Иосифа, прошедшего сталинские лагеря, немецкий плен, тяжелые ссыльные условия, а затем два десятилетия совершавшего многотрудное святительское служение в Кокчетаве, Петропавловске и Алма-Ате, благоговейно почитается десятками тысяч верующих во всем Казахстане и за его пределами.

Митрополит Алма-Атинский и Казахстанский Иосиф (в миру Иван Чернов) родился 2 (15) июня 1893 года в Могилеве. В 1910 году поступил в Белынический Рождество-Богородицкий монастырь Могилевской епархии. Был келейником, затем иподиаконом архимандрита, впоследствии епископа Арсения (Смоленца). В 1918 году пострижен в монашество. Служил в Никольском храме Таганрога, выступал против обновленческого движения. В 1925 году был арестован, приговорен к двум годам лишения свободы. С 1924 года — игумен, с 1927 года — архимандрит, с 1932 года — епископ Таганрогский, викарий Ростовской епархии. С февраля 1933 года управлял Донской и Новочеркасской епархией. В 1935 году был арестован, приговорен к пяти годам лишения свободы по обвинению в «антисоветской агитации». В декабре 1940 года освобожден, вернулся в Таганрог, затем был выселен в Азов. Тайно служил, совершал священнические хиротонии и монашеские постриги. Во время немецкой оккупации Таганрога возобновил открытое служение. В ноябре 1943 года был арестован гестапо по обвинению в шпионаже, в январе 1944 года освобожден. В июне 1944 года арестован советскими органами власти, приговорен к 10 годам лишения свободы. В 1949 году во время заключения в Челяблаге написал стихотворение «Ландыши» и посвятил игумену Пимену (Извекову), будущему Патриарху, служившему тогда ключарем в кафедральном соборе г. Ростова-на-Дону:

Чтобы свет любви и радости

В нашем сердце не угас,

Целомудренные ландыши

По весне цветут у нас.

У весенней тихой зореньки

Нету краше той красы —

На стебле его, на тоненьком,

Две-три капельки росы.

Мудрость ветхая, далёкая

Различала и цвета:

Скрыта в ландыше глубокая,

Неземная красота.

И не нами это сказано:

Белый цвет издревле свят…

Из букета, как от ладана,

Льётся нежный аромат.

И не зря народы древние

От сердечных ран и мук

Обрели в нём средство верное,

Исцеляя злой недуг.

Из лесов весною раннею,

В тихом шёпоте берёз,

В мир печали и страдания

Ландыш нам принёс Христос.

В 1954–56 годах находился в ссылке в поселке Ак-Кудук Чкаловского района Кокчетавской области, работал водовозом. С 1956 года — епископ Петропавловский, викарий Алма-Атинской епархии. С 1957 года — епископ, затем архиепископ Петропавловский и Кустанайский. С 1960 года — архиепископ, с 1968 года — митрополит Алма-Атинский и Казахстанский. После кончины Патриарха Алексия I (Симанского; †1970) митрополита Иосифа пытались выдвинуть в кандидаты на Патриарший престол, однако он отказался. Владыка Иосиф скончался 4 сентября 1975 года в Алма-Ате. Похоронен митрополит Иосиф был на городском кладбище Алма-Аты рядом со своим святым предшественником – святителем Николаем, митрополитом Алма-Атинским и Казахстанским, исповедником. Ныне место его упокоения находится в Софийском соборе Иверско-Серафимовского женского монастыря Алматы.

Найдите и прочтите книгу «Свет радости в мире печали: Митрополит Алма-Атинский и Казахстанский Иосиф» (Составитель В. Королева. Изд. 3-е, испр. и доп. — М.: Паломникъ, 2012):

4 июня 1954 года исполнилось 10 лет с момента ареста владыки Иосифа в г. Киеве. В этот день он был освобожден из Карлага и этапирован в ссылку на поселение в Кокчетавскую область, Алабатинский совхоз, поселок Ак-Кудук Чкаловского района. На поселении Владыка 10-го, 20-го и 30-го числа каждого месяца должен был являться в местные органы милиции на отметку. Кроме того, от Владыки потребовали подписать следующий документ: «Я, спецпереселенец Чернов И. М., даю настоящую расписку в том, что Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 ноября 1948 года о том, что я выслан навечно и за самовольный выезд (побег) из места обязательного поселения подлежу привлечению к уголовной ответственности и осуждению к 20-ти годам каторжных работ» (Архив Департамента КНБ по Акмолинской области. Д. 3378. — В.К.). Владыка рассказывал, что ссыльных в алфавитном порядке заставляли расписываться под этим документом. Некоторые не соглашались, отчаивались, теряли сознание. Фамилия Владыки стояла по списку в числе последних, но он, видя, какое потрясение испытывают люди, вышел, расписался первым и спокойно сказал: «Нет ничего вечного под луной. Братья, подписывайтесь, это не на всю жизнь». 10 апреля 1956 года постановлением Генерального прокурора приказ о вечном поселении был отменен.

Ак-Кудук (В переводе с казахского «ак кудук» означает «белый колодец». — В.К.) Рассказывает протоиерей Валерий Захаров, настоятель Свято-Никольского собора, г. Алма-Аты:

«Вспоминается один случай из того периода жизни Владыки, когда он после освобождения из Карлага был направлен в ссылку на вечное поселение в Кокчетавскую область. Он проживал в глухом селении Ак-Кудук и был лишен права священнодействовать. Однажды под вечер Владыка услышал тревожный стук в окно. Подойдя к окну и отдернув занавеску, он увидел, что у окна стоит женщина. Владыка открыл дверь и вышел к ней. Но не успел он еще задать ей вопроса, как женщина, отчаянно плача, стала умолять Владыку окрестить ее ребенка, который недавно у нее родился, а вот сейчас на ее глазах умирает. А она, как человек верующий, знает, что, если ребенок умрет некрещеным, он не будет наследовать Царства Небесного, и просто требовала от Владыки, чтобы он пошел и совершил таинство Крещения. И Владыка рассказывал: «Передо мной встала дилемма: что делать? С одной стороны — пастырский долг повелевает мне совершить это таинство, так как ребенок умирает и его мать пришла ко мне с последней надеждой, поскольку другого священнослужителя здесь нет на многие десятки километров. И я не имею ни духовного, ни архипастырского права ей в этом отказать. А с другой стороны — ведь я здесь на виду, и, если совершу крещение, завтра же об этом станет известно в НКВД, и на меня заведут новое политическое дело. Ведь меня предупреждали, что совершать богослужебные действия мне запрещено, и я давал расписку, что в случае нарушения этих правил мне грозит новый срок — минимум пять лет. Что делать?» И тогда Владыка принял, как он выразился, «соломоново решение». Он сказал: «Хорошо, успокойтесь и не вопите. Запеленайте своего ребеночка, возьмите ведро и идите к колодцу, как будто за водой. И я тоже возьму ведро, и вот давайте через такое-то время встретимся у колодца». А у Владыки вместе с запасными Дарами хранилось и святое Миро. Один палец Владыка помазал елеем, другой — святым Миром, взял ведро и пошел к колодцу, где его уже ждала женщина со своим ребенком. И дальше для внешнего наблюдателя показалось бы, что у колодца происходит такая игра — дедушка забавляется с младенцем. Но на самом же деле происходило таинство Крещения. «Я как бы немножко склонился над младенцем, — рассказывал Владыка, — а сам в это время быстренько-быстренько прочитал положенные молитвы, помазал елеем, окропил его колодезной водой, помазал святым Миром. А утром пришло известие, что этот ребенок умер. Но я был счастлив, — говорил Владыка, — что выполнил свой пастырский долг, и душа ушла в жизнь будущего века не погибшей». В дальнейшем, когда Владыка жил уже в Кокчетаве, эта женщина неоднократно приезжала к нему и в знак благодарности за спасенную душу своего ребенка привозила для Владыки свои домашние пироги».

В 50-е годы в Казахстане началось освоение целинных земель. Владыке Иосифу было уже за шестьдесят, но его все еще вынуждали физически работать: в совхозе Алабатинском возил на быках воду для освоителей целины. Но здесь, как и все предыдущие годы заключения, он был лишен самого главного — возможности посещать Церковь. Владыка истосковался по церковным Богослужениям и в июле 1954 года обратился в Кокчетавское Областное МВД со следующим прошением:

«Прошу Кокчетавское областное МВД перевести меня на дальнейшее жительство в г. Кокчетав. Просьба моя исходит из следующего: звание мое, преклонность лет (62 года) и религиозные потребности требуют, чтобы я жил там, где есть церковь, где я мог бы, как верующий христианин, удовлетворять свои религиозные потребности. Убедительнейше прошу удовлетворить мою просьбу. Чернов И. М. (Епископ Иосиф) 19/VII.1954 г. Селение Ак-Кудук» (Архив Департамента КНБ по Акмолинской области, г. Кокшетау. Д.3378. — В.К.).

Ходатайство Владыки было удовлетворено, и ему разрешили проживать в г. Кокчетаве.

Кокчетав

Владыка Иосиф приехал в Кокчетав — совершенно незнакомый ему город, где он никого не знал и его не знал никто. Владыка не имел средств для пропитания и нигде не мог найти для себя приюта. Но Господь не оставил его своим попечением. Владыку в свой маленький саманный дом, расположенный на улице Советский (бывшей Копинской), на берегу озера Копа, приняла казахская семья.

Сапаргали Мухамедвалиевич Кенжегарин (г. Кокчетав) вспоминает о митрополите Иосифе:

«Владыка Иосиф пришел в нашу семью в 1954 году, когда целина началась. Отец наш до войны учителем был, начальником школы. Потом Финская война началась, в 39-м его в армию забрали, затем — Отечественная. В 42-м отца контузило, он инвалидность получил, с войны вернулся, женился. Мы родились, и в 1952 году умерла наша мать. Нас после матери осталось четверо детей — Кульмайрам, 1943 года рождения, я с 1945 года, Майра с 1950-го и маленький Молдагали с 1952 года. После смерти матери отец женился. Незадолго до прихода к нам Владыки, в 1954 году, у нас умер дедушка, и, когда Владыка пришел в нашу семью, мы, дети, стали называть его «Ата», что по-русски означает «дедушка». Как дедушка он нам был. Отец рассказывал, что Ата до приезда в Кокчетав работал в совхозе Алабатинском Чкаловского района, что в ста двадцати км от города, в бригаде, целину поднимал. Он возил на быках воду по бригадам. Быки от жары бежали и прятались в болото, стояли там целый день и не хотели выходить. А он скотину не бил, не трогал. Из совхоза наш родственник по материнской линии привез его в город и завез к нам: «Так и так, — говорит, — ссыльный он, будет здесь сидеть и отмечаться». И так у нас остался в доме. Дом наш был старый, маленький, саманный — кибитка из двух комнат. Он жил в одной комнате вместе с нами, детьми. В церковь сходит, помолится. Молился он всегда. Обед приготовит, воды принесет чистой из родника, дрова напилит. Молдагали тогда в пеленках был, он с ним нянчился. Выйдет на улицу, с соседскими детьми пошутит. Он заботился о нас. Ата Иван Михайлович был золотой человек. Он никогда никого не обижал, он уважал людей, простой был человек. Он добрый был, всех любил, ничего злого не делал, слава Богу! Отец рассказывал — Ата знал, если какой человек сидит и плохое думает, хочет кому-то плохо сделать — он уже знает. Он нигде не работал — старый человек. Посылки ему присылали. Я как помощник при нем был, ходил вместе с ним на почту посылки, письма получать. На озеро ходили с ним гулять — озеро возле нашего дома называется Копа, в фотографию с ним сходили, сфотографировались (В записной книжке владыки Иосифа есть такая запись: «По дороге в храм Божий меня сегодня сопровождал Сапай-магометанин. «Ата кета урска мучеть» — дедушка идет в русскую церковь. 55-й год. Кокчетав». – В.К.).

Потом он уехал в Петропавловск, мы со старшей сестрой приезжали к нему в Петропавловск. Он хорошо нас принимал. А он из Петропавловска в Кокчетав приезжал, служил здесь в церкви. Виктор (иподиакон владыки Иосифа- В.К.) пришел к нам, сказал: «Ата приехал в церковь». Мы пошли с Молдагали в церковь Ата посмотреть. Пришли, посмотрели, повидались с ним. А уже после армии я приезжал к нему в Алма-Ату. Почему приезжал? Потому что я хотел с ним повидаться. Он нам как родной отец был, даже лучше, и мы любили его, когда были маленькими детьми».

Надежда Григорьевна Казулина, г. Ташкент:

«В 1954 году мой отец Григорий Тимофеевич Казулин по нашим семейным делам находился в Кокчетаве. Проходя по улице города, он увидел нищенски одетого человека. Отец понял, что это ссыльный и что он — духовное лицо. Отец подошел к нему и заговорил. Поскольку по виду моего отца тоже можно было определить, что он верующий человек, то ссыльный сказал отцу, что он епископ Иосиф. Тогда папа снял с себя теплую одежду, одел на Владыку. Владыка повел отца в маленький саманный дом, где его приютила многодетная казахская семья. Там они побеседовали. Владыку, как ссыльного, никто не хотел принимать в свой дом. И Владыка был рад жить в этом доме, хотя там было много вшей. Отец, чем смог, помог ему и поехал домой в Ташкент. В Ташкенте он сразу пошел к епископу Ермогену и рассказал ему о своей встрече с владыкой Иосифом. И из Ташкента в Кокчетав Владыке послали посылки с одеждой, обувью и служебными книгами. Все время, пока он находился в Кокчетаве, ему присылали из Ташкента посылки, что очень его поддерживало.

И отец мой, когда владыка Иосиф уже служил на Алма-Атинской кафедре, каждый год ездил к нему в Алма-Ату. Владыка с любовью его встречал, уделял много внимания, возил с собой на машине и говорил: «Это тебе за КОК-ЧЕ-ТАВ!» (Григорий Тимофеевич Казулин (при крещении названный в честь Григория Богослова) принял монашеский постриг с тем же именем, но в честь Григория Паламы. В 30-е и 40-е годы, проживая в Киргизии, затем в Ташкенте, много помогал глинскому старцу схиархимандриту Серафиму (Романцову), подвизавшемуся в эти годы в киргизских горах, затем служившему в Ташкентском Кафедральном соборе. После открытия Глинской пустыни в 1947 году о. Серафим возвратился туда. Глинскую пустынь стал часто посещать и подолгу там жить Григорий Казулин. Там он сблизился с другим старцем — схиархимандритом Андроником (Лукаш), к которому затем нередко приезжал в г. Тбилиси, где старец жил уже после закрытия Глинской пустыни. Отец Андроник предсказывал о. Григорию их кончину, он говорил: «Ты, Григорий, готовься. Сначала умру я, потом митрополит Иосиф, потом — ты». О. Андроник умер 21 марта 1974 года. Митрополит Иосиф умер 4 сентября 1975 года. Смиренный их послушник, монах Григорий умер в г. Загорске 15 июня 1976 года. — В.К.).

Антонина Васильевна Козлова, г. Кокчетав:

«В 1954 году в нашей Михайло-Архангельской церкви появился владыка Иосиф. Он был сослан в Кокчетав. Сначала он жил в одном из аулов Кокчетавской области, в юрте. А в Кокчетаве его приняла казахская семья, и он жил у них в доме. Русские взять его на квартиру побоялись, потому что исполком запрещал принимать ссыльное духовенство. За Владыкой строго следили местные власти. И первое время люди боялись даже под благословение к нему подходить, потому что это тоже запрещали. Также не разрешали подпускать к нему детей. По воскресным и праздничным дням Владыка приходил в церковь на богослужения. Служить ему было запрещено. Разрешили только в алтарь заходить причащаться. Ему не разрешали даже петь и читать на клиросе. Поэтому Владыка становился за печкой-контрамаркой, стоявшей в правом крыле крестообразно построенного храма, и там возносил Богу свои молитвы. Женщины, зная, что за печкой молится Архиерей, стали стелить там для него круглый домотканый половичок. А Владыка стоял за печкой и плакал. Особенно плакал он во время Литургии. У меня был хороший голос, я пела на клиросе и часто солировала, когда хор пел «Херувимскую песнь», «Милость мира…», «Царскую» ектенью. Владыке нравилось мое пение, и, бывало, он так уплачется, что старушки подходили ко мне и просили: «Ты хоть не пой, он ведь плачет стоит, Владыка наш». Я выхожу с клироса, Владыка подойдет ко мне, по голове погладит и тихонько пропоет: «Многая лета! Многая лета!» Со временем люди полюбили его, стали подходить к нему под благословение. Народа много приходило в то время в церковь, и к Владыке за благословением, бывало, целая очередь выстраивалась. В ворота только заходит, а к нему уже бегут под благословение. Помню, он благословляет, а я смотрю на его руки — нежные, как у младенца. Потом разрешили давать ему пищу, и люди стали приносить ему хлеб, продукты. А он все, что подадут ему, все раздаст. Нам на клирос принесет, но особенно старался нищих, детей и стариков наделить. Многих людей кормил Владыка, Царство ему Небесное! Часто он приходил задолго до начала службы, садился в церковной оградке на скамеечку, его окружал народ, и он подолгу с народом разговаривал. Через два года Владыку перевели в Петропавловск, и, когда он уезжал, все на коленях стояли и плакали. И приезжал он к нам из Петропавловска уже как правящий архиерей, на престольный праздник Архистратига Михаила. Мы встречали его с радостью. Он служил, пел хор, и снова говорил мне Владыка «Многая лета!» за мое пение. Вот так и намолил он мне многая лета — 90 лет мне уже, а я все живу!»

9 декабря 1955 года владыка Иосиф получил от Святейшего Патриарха Алексия I разрешение на проведение богослужений в церкви г. Кокчетава, о чем управляющий Казахстанской епархией епископ Ташкентский Ермоген сообщил уполномоченному Совета по делам религии. Но уполномоченным не был выдан Владыке разрешающий документ — регистрационная справка, без чего совершать богослужения Владыка не имел права (Центральный Архив РК. Ф. 1709. Оп. 1. Д. 83. – В.К.).

15 февраля 1956 года владыка Иосиф из г. Кокчетава направил к Генеральному прокурору СССР следующее обращение: «Я, Чернов И.М., в 1944 году был осужден по ст. 58-10 сроком на 10 лет ИТЛ. … В мае месяце 1954 года я был освобожден с последующим проживанием в ссылке, находясь под гласным надзором. В сентябре 1955 года вышел в свет Указ Президиума Верховного Совета СССР об амнистировании лиц, совершивших преступление в 1941-45 гг., находящихся в заключении или отбывших его. Согласно статье, по которой я осужден, данный указ должен распространиться и на меня. Согласно пунктам данного указа, я так же должен быть амнистирован. Но проходит уже полгода, а я нахожусь еще на ссылке, терзаясь ожиданиями, а чего — и сам не знаю. Прошу Вашего вмешательства, чтобы удовлетворить мою просьбу».

Подобное заявление было сделано владыкой Иосифом и 20 декабря 1955 года на имя председателя Верховного Совета СССР К.Е. Ворошилова, где он, в частности, писал: «…В Челябинском и Карагандинском лагерях все 10 лет, как один день, ежедневно выходил на развод для физических работ. В Челябинске работал в лучшей ударной бригаде и имел честь быть на Красной доске как землекоп… А в Караганде, на Актасе, на постройке нового кирпичного завода, был в известной передовой бригаде Мироненко. А поэтому смею иметь моральное право просить Вас применить ко мне Указ от 17 сентября сего года». 28 января 1956 года на это обращение последовал ответ: «Управление МВД по Кокчетавской области. Прошу объявить ссыльнопоселенцу Чернову И.М., что его заявление, адресованное на имя председателя Верховного Совета СССР, с ходатайством об освобождении из ссылки рассмотрено и в просьбе отказано» (Архив Департамента КНБ по Акмолинской области, г. Кокшетау. Д. 3378.).

6 апреля 1956 года совершилось радостное, долгожданное событие. Владыка Иосиф был «…освобожден от дальнейшего нахождения в ссылке на основании приказа Генерального Прокурора СССР и КГБ при СМ СССР от 19 марта», о чем сам он расписался в Управлении МВД по Кокчетавской области: «Мне, Чернову, объявлено, что я из ссылки на поселении освобожден без снятия судимости (Митрополит Иосиф реабилитирован, т. е. признан невиновным, 14 мая 1992 года Прокуратурой Ростовской области. – В.К.). Справку получил к сему 6 апреля 1956 года» (Архив Департамента КНВ по Акмолинской области. Д. 3378. – В.К.).

А 1 июня 1956 года владыка Иосиф был назначен настоятелем Михайло-Архангельского храма г. Кокчетава (Центральный Архив РК. Ф. 1709. Оп. 1. Д. 83. – В.К.).

Через месяц владыка Иосиф был переведен в г. Петропавловск и назначен почетным настоятелем собора святых апостолов Петра и Павла. В этот период находившийся на Алма-Атинской кафедре архиепископ Иоанн (Лавриненко) при личном свидании с Патриархом Московским и всея Руси Алексием I имел с ним беседу, при которой Его Святейшество выразил пожелание, чтобы владыка Иосиф был устроен в Казахстанской епархии соответственно его высокому сану, и заверил архиепископа Иоанна, что в скором времени владыке Иосифу можно будет выделить часть Казахстанской епархии для управления. Но до своего назначения викарным епископом владыка Иосиф имел право служить только как простой священник (Центральный Архив РК. Ф. 1709. Оп. 1. Д. 83. – В.К.).

После полета человека в космос было велено говорить в проповеди в православных церквах, что Гагарин летал в космос и никакого Бога там не видел. Митрополит Иосиф так и сказал: «Гагарин летал, Бога не видал, а Бог его видел — и благословил!»

Кокчетавская земля освящена подвигом и молитвами исповедника веры и подвижника благочестия ХХ столетия владыки Иосифа. 4 сентября 2025 годы мы вознесли молитву ко Господу, давайте и сегодня помолимся: «Помяни, Господи, подвижника благочестия митрополита Иосифа (Чернова), «вождей и воинов, жизнь свою положивших за веру и Отечество, всех в годину лютых гонений от безбожников умученных и убиенных, от голода, холода, ран и болезней скончавшихся и всех православных христиан, в земле Казахстана поживших и благочестно скончавшихся», и их молитвами помилуй нас грешных!». Аминь.

В православном народе существует обращение к приснопоминаемому митрополиту Иосифу: «Владыко Иосиф, аще имеешь дерзновение ко Господу Богу нашему, молись о нас грешных!», и он отвечает всем, кто к нему обращается, он молится! А Господь милостив!

Щербинин А.И., член Русского географического и Военно-исторического обществ. Москва, 4 сентября 2025 г.

Канал @EmelyanovEG photo в Telegram

Канал @EmelyanovEG photo в Telegram