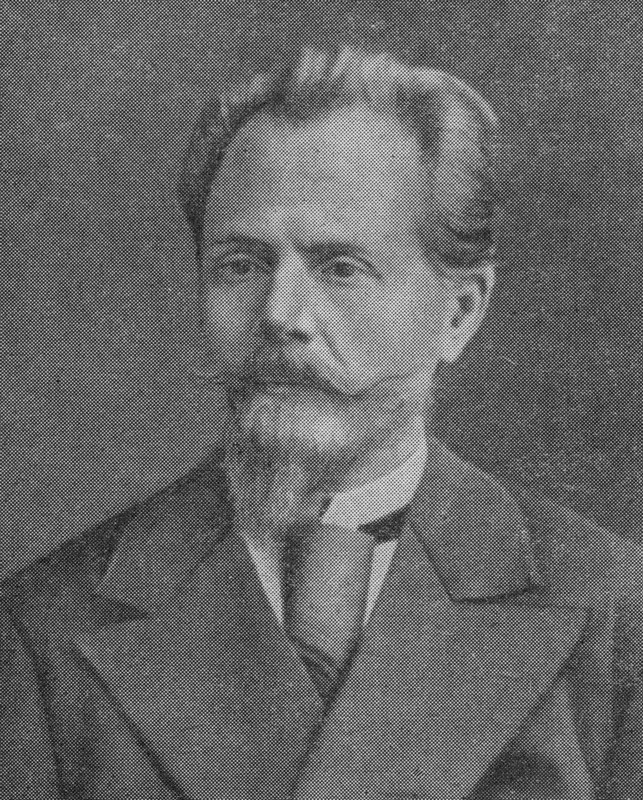

Как блестящий метеор, промелькнул над нивой Востоковедения

потомок киргизских ханов и в то же время офицер российской армии

Чокан Чингисович Валиханов.

Н.И. Веселовский (1848 – 1918).

Чокан Чингисович Валиханов. Н.И. Наумов.

Продолжая цикл статей знаменитых современников Чокана Валиханова, посвященных ему, его жизни, его научным трудам, сегодня предлагаю к ознакомлению очерк о жизненном пути Чокана Чингисовича писателя-народника, первого бытописателя сибирской деревни Николая Ивановича Наумова (1838-1901).

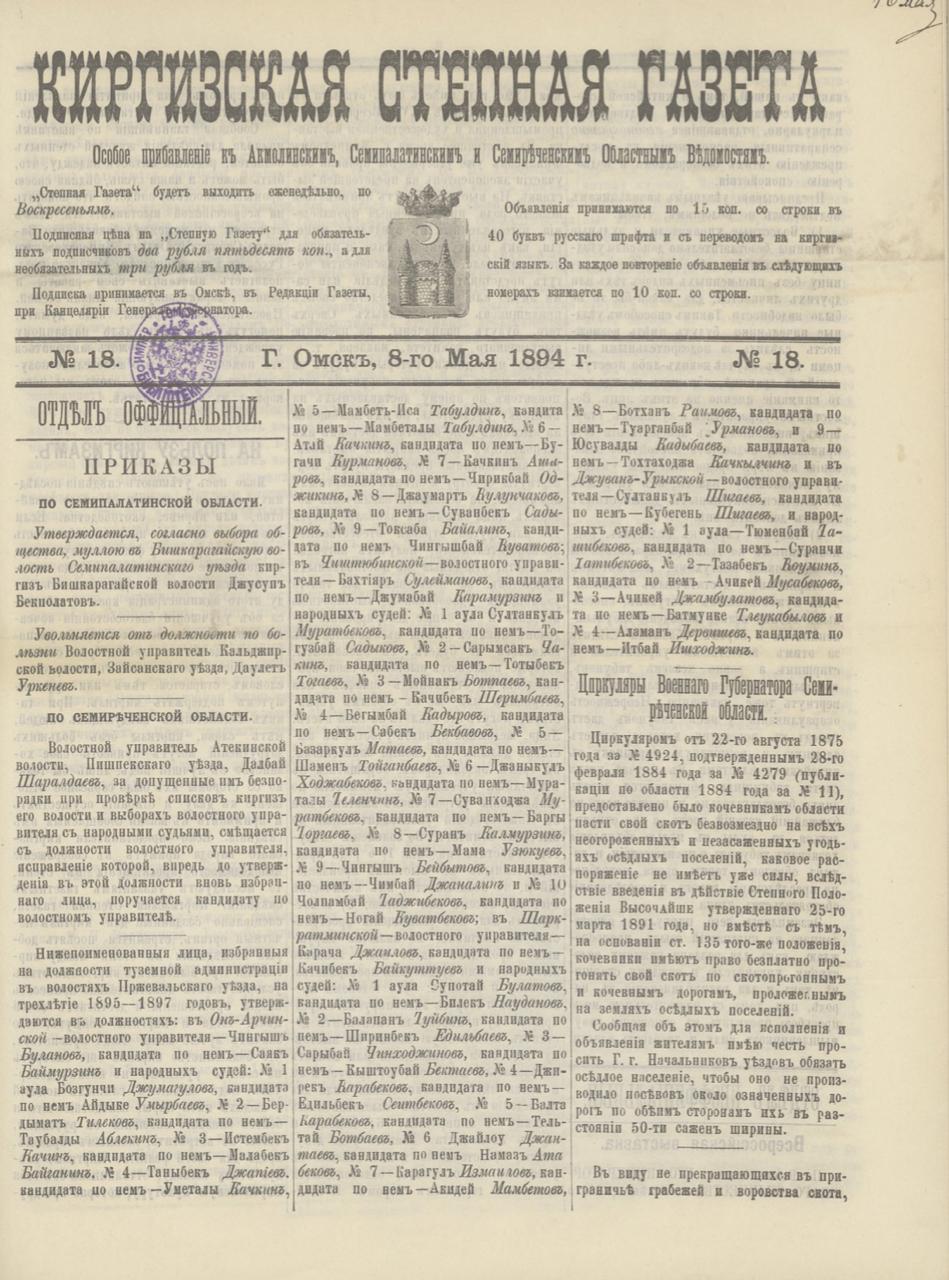

Очерк «Чокан Чингисович Валиханов» был опубликован в 1894 г. Вслед за Н.М. Ядринцевым, Николай Иванович утверждал, что «выбившись на широкую дорогу и вполне освоившись с цивилизованной жизнью, Валиханов не стал чужд своей родине, как это часто бывало в таких случаях. Напротив, высоко ценя условия культурной жизни, он в то же время горячо любил свой народ, сознавая, что только под могущественным покровительством России в состоянии выйти азиатские народы из своего вековечного застоя и невежества» (Наумов Н.И. Чокан Чингисович Валиханов. «Киргизская степная газета». № 18. 8 мая 1894 г. Омск) («Киргизская степная газета» — особое прибавление к Акмолинским (1888—1905), Семипалатинским (1894—1905) и Семиреченским (1894—1901) Областным Ведомостям; издавалась в Омске на русском языке с прибавлениями на казахском языке. – АИЩ).

Николай Иванович Наумов родился 16 мая 1838 года в семье чиновника, служившего в Тобольске в магистратуре, а затем в Омске – прокурором; мать умерла рано, когда ему только исполнилось семь лет. О своем детстве Николай Иванович вспоминал: «Дом наш в г. Омске выходил окнами на площадь перед крепостным валом. Летом, обыкновенно в одиннадцать часов утра, на этой площади производили учение солдат, и тут же их секли и розгами, и палками, и шомполами от ружей. Далеко разносились крики терзаемых жертв. На этой же площади гоняли сквозь строй и солдат, и преступников. […] Я плакал, забивался в подушки, чтобы не слышать барабанного боя и раздирающих душу криков…». Когда Николаю Наумову шел девятый год, его отца перевели на службу в Томск советником Губернского правления. Мальчик начал учиться в Томской гимназии, где познакомился с Н. Ядринцевым. После грубого замечания инспектора о бедной одежде мальчика, оскорбленный отец забрал Николая из четвертого класса. В 1856 году Николай Наумов поступил на военную службу юнкером в сибирскую линейную пехоту (5-й Омский батальон). Благотворное влияние на молодого Наумова оказал офицер А.А. Зерчанинов, под руководством которого юноша занимался своим самообразованием. В 1858 году, находясь на военной службе, Наумов написал первый рассказ «Случай из солдатской жизни», который был опубликован в том же году в «Военном сборнике». Узнав о даровитом юнкере, Наумову написал Г.Н. Потанин, который убедил его оставить службу и поступить в университет. Приехав в столицу в 1860 году, Николай Наумов записался вольнослушателем в Петербургском университете, готовясь сдавать гимназический экзамен. Николай был участником сибирского земляческого кружка в составе Н.М. Ядринцева, Г.Н. Потанина, Ф.Н. Усова, И.А. Худякова, И.А. Куклина. За участие в студенческих волнениях 12 октября 1861 года Николай Наумов был арестован и заключен в Петропавловскую крепость, из которой 17 октября был переведен в Кронштадт. 6 декабря 1861 года Наумов был освобожден и исключен из университета. В 1861-1862 годах в журнале «Светоч» появляется цикл его рассказов «Мирные сцены военного быта», печатаются рассказы в журналах «Народная беседа» и «Искра». К этому времени относится начало сотрудничества Наумова в журналах «Современник» и «Отечественные записки». Большой успех выпал на опубликованный в «Современнике» в 1863 году рассказ Н.И. Наумова «У перевоза». В 1864 году Николай Иванович возвратился в Сибирь. Будучи участковым заседателем Тобольского земского суда, много ездил по сибирским деревням. В 1869 году Николай Иванович возвратился в Петербург. Его очерки и рассказы публикуются в журналах «Дело», «Отечественные записки» и «Русское богатство». В 1871 году – рассказ «Деревенский торгаш» (самое известное произведение Наумова); в 1872 году – «Юровая»; в 1873-м году – «Крестьянские выборы», «Мирской учет», «Еж». В 1879 году он близко сошелся с кружком писателей-народников, печатался в журналах «Устои» и «Русское богатство». Вскоре вышли другие сборники его рассказов: «В тихом омуте» (СПб., 1881) и «В забытом краю» (СПб, 1882). В 1884 году из-за тяжелого материального положения писатель был вынужден снова вернуться в Сибирь. В городе Мариинске Томской губернии Наумов занял должность непременного члена присутствия по крестьянским делам. В 1886 году в «Сибирском сборнике» появляется его очерк «Эскизы без теней», написанный на основе личных наблюдений в Мариинском округе. В 1888 году в «Сибирской газете» города Томска были опубликованы «Сцены из жизни темного люда». И только через шесть лет, в 1894 году, журнал «Русское богатство» печатает его очерк «Картинка с натуры», а в первом выпуске «Алтайского сборника» публикуется его рассказ «Сарбыска». Н.И. Наумов снискал славу «зачинателя художественной прозы народничества» и первого бытописателя сибирской деревни. В 1897 году известная издательница О.Н. Попова выпустила двухтомное собрание сочинений писателя. В последние годы жизни Наумов был разбит параличом, работать не мог. Умер в ночь с 8 на 9 декабря 1901 г. 29 мая 1968 г. на доме, где жил писатель, была установлена мемориальная доска в его честь (Никиенко О.Г., зав. ИКО ТОУНБ (Томская областная универсальная научная библиотека имени А.С. Пушкина).

«Н.И. НАУМОВ. ЧОКАН ЧИНГИСОВИЧ ВАЛИХАНОВ.

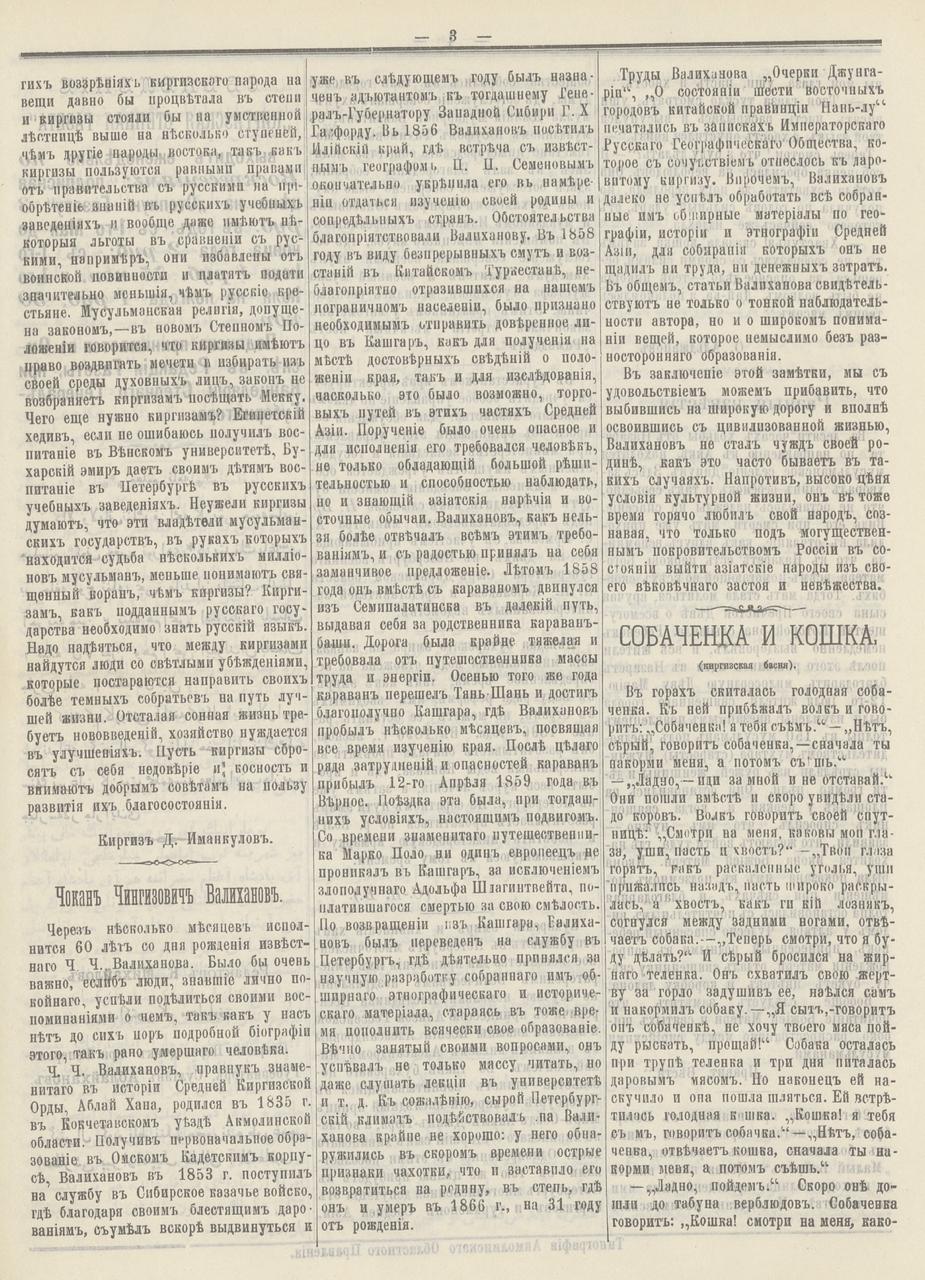

Через несколько месяцев исполнится 60 лет со дня рождения известного Ч.Ч. Валиханова. Было бы важно, если б люди, знавшие лично покойного, успели поделиться своими воспоминаниями о нем, так как у нас нет до сих пор подробностей биографии этого так рано умершего человека.

Ч.Ч. Валиханов, правнук знаменитого в истории Средней Киргизской Орды, Аблай Хана, родился в 1835 г. в Кокчетавском уезде Акмолинской области. Получив первоначальное образование в Омском Кадетском корпусе, Валиханов в 1853 г. поступил на службу в Сибирское казачье войско, где благодаря своим блестящим дарованиям сумел вскоре выдвинуться и уже в следующем году был назначен адъютантом к тогдашнему Генерал-Губернатору Западной Сибири Г.X. Гасфорду. В 1856 Валиханов посетил Илийский край, где встреча с известным географом П.П. Семеновым окончательно укрепила его в намерении отдаться изучению своей родины и сопредельных стран. Обстоятельства благоприятствовали Валиханову. В 1858 году в виду беспрерывных смут и восстаний в Китайском Туркестане, неблагоприятно отразившихся на нашем пограничном районе, было признано необходимым отправить доверенное лицо в Кашгар, как для получения на месте достоверных сведений о положении края, так и для исследования, насколько это было возможно, торговых путей в этих частях Средней Азии. Поручение было очень опасное, и для исполнения его требовался человек, не только обладавший большой решительностью и способностью наблюдать, но и знающий азиатские наречия и восточные обычаи.

Валиханов как нельзя более отвечал всем этим требованиям и с радостью принял заманчивое предложение. Летом 1858 года он вместе с караваном двинулся из Семипалатинска в далекий путь, выдав себя за родственника караван-баши. Дорога была крайне тяжелая и требовала от путешественника массы труда и энергии. Осенью того же года караван перешел Тянь-Шань и достиг благополучно Кашгара, где Валиханов пробыл несколько месяцев, посвящая все время изучению края. После целого ряда затруднений и опасностей караван прибыл 12 апреля 1859 года в Верное. Поездка эта была при тогдашних условиях настоящим подвигом. Со времени знаменитого путешественника Марко Поло ни один европеец не проникал в Кашгар, за исключением злополучного Адольфа Шлагинтвейта, поплатившегося жизнью за свою смелость. По возвращении из Кашгара Валиханов был переведен на службу в Петербург, где деятельно принялся за научную разработку собранного им обширного этнографического и исторического материала, стараясь в то же время пополнить всячески свое образование. Вечно занятый своими вопросами, он успевал не только читать массу литературы, но даже слушать лекции в университете и т. д. К сожалению, сырой Петербургский климат подействовал на Валиханова крайне нехорошо, у него обнаружились в скором времени острые признаки чахотки, что и заставило его возвратиться на родину, в степь, где он и умер в 1865 г., на 31 году от рождения (в 1865 г., на 30 году от рождения.- АИЩ.).

Труды Валиханова «Очерки Джунгарии», «О состоянии шести восточных городов китайской провинции Нан-лу» печатались в записках Императорского Русского Географического Общества, которое с сочувствием отнеслось к даровитому киргизу. Впрочем, Валиханов далеко не успел обработать все собранные им обширные материалы по географии, истории и этнографии Средней Азии, для собирания которых он не щадил ни труда, ни денежных затрат. В общем, статьи Валиханова свидетельствуют не только о тонкой наблюдательности автора, но и широком понимании вещей, которое немыслимо без разностороннего образования.

В заключение этой заметки мы с удовольствием можем прибавить, что, выбившись на широкую дорогу и вполне освоившись с цивилизованной жизнью, Валиханов не стал чужд своей родине, как это часто бывает в таких случаях. Напротив, высоко ценя условия культурной жизни, он в то же время горячо любил свой народ, сознавая, что только под могущественным покровительством России в состоянии выйти азиатские народы из своего вековечного застоя и невежества».

Продолжение следует.

Член Русского географического и Военно-исторического обществ, историк Щербинин Александр Иванович. г. Москва, 2025 г.

Канал @EmelyanovEG photo в Telegram

Канал @EmelyanovEG photo в Telegram