Любите свой край родной, знайте его историю.

175 -летию православной казачьей станицы Лобановской посвящается.

«Быть казаком – значит, прежде всего,

быть православным христианином.»

Митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл.

В мае – июне 2024 году исполняется 175 лет со дня основания станицы Лобановской (ныне село Лобаново).

Первыми поселенцами будущей станицы Лобановской были 1 офицер, 2 урядника и 12 казаков с семьями из числа казаков Пресногорьковской линии, направленных командованием на новое место жительства в мае-июне 1849 года. В июле 1849 года в будущую станицу Лобановскую прибыла партии из 22 семей крестьян-переселенцев, зачисленных в казаки, из двух волостей Бузулукского округа Оренбургской губернии: Покровской волости Никольского сельского общества и села Никольское, другое название села – Домашкино, и Лабазинской волости сельского общества и деревни Скворцовка. Следующая партия крестьян-переселенцев прибыла в будущую станицу Лобановскую весной 1850 года из Новоузенского, Хвалынского, Балашовского уездов Саратовской губернии.

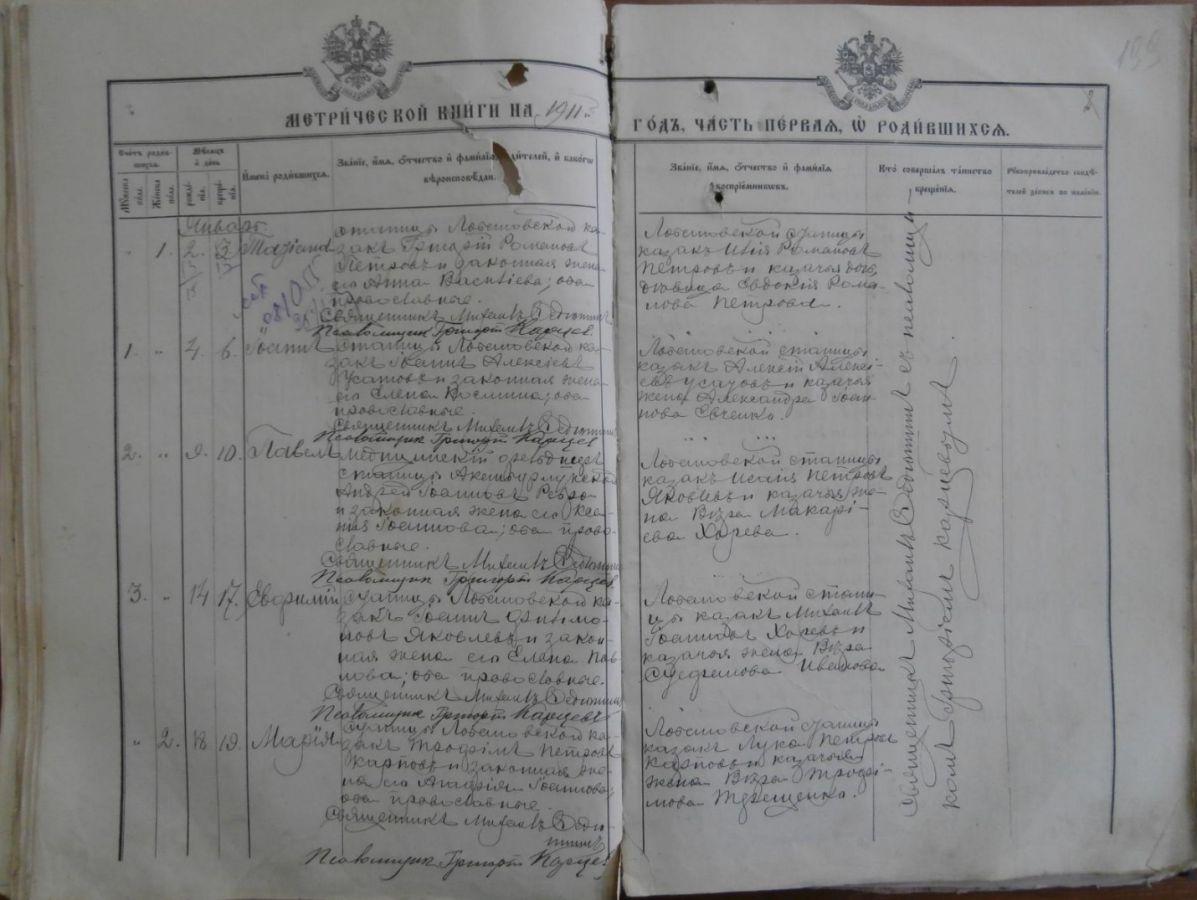

В Метрической книге Лобановской Покровской церкви о родившихся на 1908 год в строке под номером 10 сделана священником Михаилом Федюшиным запись о рождении 18 февраля и крещении 19 февраля Льва (моего деда – АИЩ.); родители: станицы Лобановской казак Федор Никитич Щербинин и законная жена его Мария Федорова (Федоровна); оба православные, таинство крещения совершил поселка Аиртавского священник Константин Платонов с и.д. (исполняющим должность) псаломщика Григорием Карцевым.

В Омских епархиальных ведомостях № 6 за 1908 года, сказано, что 20 февраля 1908 года священник поселка Аиртавской церкви Кокчетавского уезда Константин Платонов и священник Михаил Подбельский села Валуевской церкви Тюкалинского уезда были перемещены один на место другого (Историческая справка по приходу святого Александра Невского села Валуевка Тюкалинского района Омской области Тарской Епархии РПЦ (МП): до революции в селе был каменный храм святого благоверного князя Александра Невского, построенный 1902 г. на средства фонда имени Государя Императора Александра III и пожертвования прихожан. Освящена церковь 28 августа 1902 г. Причт состоял из священника и псаломщика. В приход, кроме Валуевского, входили деревни: Черноусова, Михайловская, Ивановская, Лидинская, Налимова, Черняевская, Казанская — всего 2703 человека. Храм разрушен в начале 30-х годов ХХ-го века. Деятельность прихода была возобновлена в 1999 году).

Возможно, крещение моего деда 19 февраля 1908 года было для священника Константина Платонова из Аиртавской церкви крайним Таинством, которое он совершил на Лобановской земле Кокчетавского края, перед отъездом на новое место служения в село Валуевское Тюкалинского уезда. Платонов Константин Вячеславович родился в мае 1882 года в селе Полуденское Петропавловского уезда Акмолинской области в семье псаломщика. В 1903 году окончил Томскую духовную семинарию по 1-му разряду, также окончил 2 курса экономического факультета Омского Политехникума. Рукоположен в иереи в 1903 году. Служил в Акмолинской области, Кокчетавском уезде, поселке Аиртавский, священником в 1903 – 20.02.1908 г.; в Тобольской губернии, Тюкалинском округе, селе Валуевское, священником в 20.02.1908 – 1913 г.; в Омске, в городских училищах, священником, законоучителем в 1913 – 1919 гг. С 1919 по 1922 г. работал в различных учреждениях, затем снова служил священником в Богородице-Братской церкви г. Омска, (протоиерей, настоятель с февраля 1922 по 17.04.1931 г.). Место проживания в г. Омске, ул. Фрунзе, 56. Арестован 17.04.1931 г. Отец Константин проходил главным обвиняемым по делу Омских церковников, по которому сначала было арестовано 38 человек, а потом — еще 11, всего – 49; пятеро, из которых остались неизвестны. И хотя обвинения предъявлялись самые разнообразные, но в основном все вращалось вокруг поездки Проскурякова Алексея Семеновича с жалобой в Москву, материальной помощи ссыльному духовенству и еще вокруг отхода трех церквей — Ильинской, Братской и Знаменской от обновленческой ориентации. Во время следствия отец Константин давал самые противоречивые показания, от которых он потом отказался. О его показаниях протоиерей Концевич на следствии говорил: «Теперь уже в достаточной степени выяснилась нелепость показаний некоторых лиц, например, протоиерея Платонова о существовании в Омске церковно-монархической организации с целью свержения соввласти… Чем руководствовались эти лица, давая несообразные показания, я не знаю, но только сейчас уже известно мне, что они опровергают теперь то, что прежде показывали. Все это они мне сами сказали. Чудовищно и нелепо существование такой организации и перед лицом здравого смысла. В самом деле: два-три священника, малограмотный и легкомысленный слесарь и два-три старика, уже совсем преклонных и дряхлых, ослабленных и умственно, и физически… создают организацию, чтобы поколебать и изменить строй огромного Государства! Ведь это попытка негодными средствами — бред ненормальных людей». Осуждение: Особое Совещание при Коллегии ОГПУ 14.03.1932 г. Обвинение — «организатор и руководитель контрреволюционной ячейки при братской церкви, входящей в состав контрреволюционной организации церковников г. Омска, ставившей своей целью свержение соввласти и восстановление кап. строя…» Статья ст.58–10,58–11 УК РСФСР. Приговор: 3 года концлагеря. Групповое дело П-12115 «Контрреволюционная организация церковников г. Омска, 1932 г.». Место заключения: г. Омск, домзак, с 17.04.1931 по 1932 г; Сиблаг с 1932 г.; дальнейшая судьба неизвестна. Реабилитирован 01.06.1989 г. прокуратурой Омской области по году репрессий 1932.

В Метрической книге Лобановской Покровской церкви о родившихся на 1911 год в строке под номером 1 сделана священником Михаилом Федюшиным запись о рождении 2 января и крещении 3 января Татианы (моей бабушки – АИЩ.); родители: станицы Лобановской казак Григорий Романов (Романович) Петров и законная жена его Анна Васильева (Васильевна); оба православные, таинство крещения совершил священник Михаил Федюшин с псаломщиком Григорием Карцевым.

В сборнике «Материалы для географии и статистики России, собранные офицерами Генерального штаба Российской Империи «Область Сибирских Киргизов. Часть III», составителем которого был подполковник Генерального штаба Красовский Николай Иванович, изданном в Санкт-Петербурге в 1868 году на стр. 230 сказано, что «Лобановская станица построена на восточном берегу того же названия озера, в 1849 году. В 1863 г. в ней числилось 135 частных домов, и 3 общественных, а именно: станичное управление и школа занимали одноэтажной деревянное здание о 3-х комнатах с 2 печами (длина постройки 8 ½ саж., ширина 3 ½ саж.), построено в 1851 году теми же, как и все остальные общественные здания, способами, т.е. казаками, с отпуском фабричных материалов от войска; станичный склад находился в деревянном сарае, имевшем 13 саж. длины, 4 саж. ширины, и навес для пожарного инструмента. Мельниц в станице считалось: 3 водяных и 10 ветряных; кроме того, 15 бань, 4 кузницы и 1 мост – все деревянное».

Церковь станицы Лобановской была построена в 1863 году тщанием прихожан по грамоте Преосвященного Варлаама (Успенского; 1801-1876) № 4261 от 29.12.1862 года и освящена 11.02.1869 года во имя Покрова Пресвятой Богородицы. Метрические книги и духовные записи велись с 1863 года. К Лобановской церкви были приписаны церковь в поселке Чалкарском во имя Покрова Пресвятой Богородицы с 1870 года и церковь в поселке Аиртавском в честь Св. Николая Чудотворца, на 1874 год церковь была отстроена в черновую. Причта по штату в Лобановской церкви было определено: 1 священник и 2 псаломщика. Причт получал жалование: священник 140 рублей в год, исполняющие должность псаломщиков по 65 рублей в год.

Первым священником и строителем Лобановской церкви с 20.12.1862 г. по 1887 г. был Макарий Иванов (Иванович) Воронцов. Макарий Иванович, 1831 года рождения, был сыном священника, по окончании учебы в Саратовской Духовной семинарии получил аттестат 2-го разряда и был принят по прошению в Тобольскую епархию, где рукоположен за неимением праздных священнических мест во диакона Ялуторовского округа в Шатуновской Модестовской церкви 08.11.1850 г. Потом по просьбе 01.06.1858 г. перемещен в Ялуторовском же округе к слободе Емуртлинской Христорождественской церкви. 20.12.1862 г. по прошению перемещен к Лобановской церкви. Жена — Параскева Петрова (Петровна), 1840 года рождения; дети: Михаил 1866 года рождения, в 1880 году обучался в Омской военной прогимназии, Николай 1875 года рождения, Александра 1862 года рождения, Таисия 1863 года рождения. В 1869 году Архиепископом Тобольским и Сибирским Варлаамом (Успенским; 1801-1876) была совершена поездка-обзор по приходам и церквям епархии. Удостоил он своим посещением и станицу Лобановскую. Во время его визита при разговоре от прихожан к нему поступила жалоба на священника. Этому делу дали ход. Был издан указ о перемещении священника на новое место в станицу Сандыктавскую. Однако, благодаря прошениям, поданным и жителями станицы, и самим священником, дело пересмотрели. Макарий Иванович остался служить в станице Лобановской. На сайте «Сибирскiй казакъ» http://ka-z-ak.ru Галиной (mamin) 23.14.2011 г. выставлены копии документов и материалы дела «О переводе священника ст. Лобановской церкви Макария Воронцова в ст. Сандыктавскую и священника Соколовского Фортуната Петухова в ст. Лобановскую», начато 20.08.1869 г. и кончено 28.09.1869 г.»:

«Прошение.

«Ваше Высокопреосвященство, милостивейший Архипастырь и Отец.

При обозрении Вашем других церквей и приходов Епархии удостоился и я нижайший Вашего посещения. Проживши по должности более 13-ти лет очень приятно было видеть у себя в первый раз своего Архипастыря. Посещение Ваше осталось в памяти прихожан моих усердных можно сказать к православию. Большая часть из них малороссияне одной со мной родины Саратовской губернии. Обитая еще там вблизи своего Владыки (в 7 верст) они за большое счастие считали участвовать при Архиерейских богослужениях — чего получили и здесь в удовлетворении своих желаний в настоящее время через 20 лет — в день преображения Господня.

Ваше Высокопреосвященство!

Печалит меня одно только то, что Вы отъезжая в обратный путь обещались переместить меня в другой приход по частной словесной жалобе троих моих прихожан. Зная дух своих прихожан, а равно и отношения свои к ним я не мог даже и предвидеть каких-либо претензий с их стороны. Да в последствии они и сами обличаемые совестию сознали, что поступили неблагоразумно.

Покорнейше прошу Вас милостивейший Архипастырь оставить меня в своем приходе при станице Лобановской церкви, здесь я имею собственный дом и прислуги, что меня в перемещении весьма затрудняет, а еще более заботит в этом случае большое нездоровое мое семейство. В ожидании милости Вашего Высокопреосвященства остаюсь навсегда нижайшим послушником и молитвенником Вашим.»

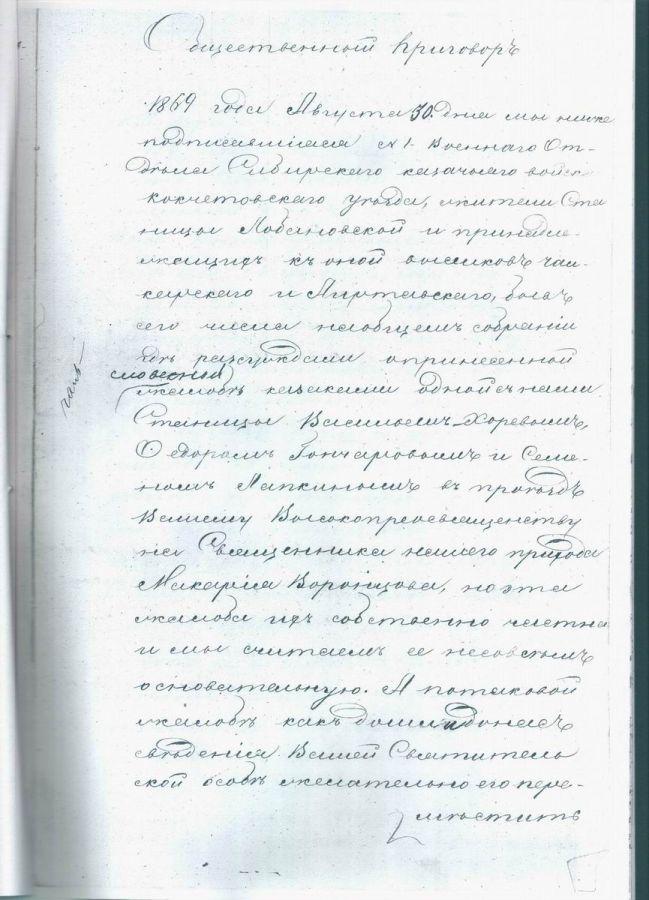

«Общественный приговор.

1869 года августа 30 дня мы, нижеподписавшиеся № 1 Военного Отдела Сибирского казачьего войска Кокчетавского уезда, жители станицы Лобановской и принадлежащих к оной выселков Чалкарскаго и Аиртавскаго, были сего числа на общем собрании, где разсуждали о принесенной словесной жалобе казаками одной с нами станицы Василием Хоревым, Федором Гончаровым и Семеном Лапкиным в приезд Вашему Высокопреосвященству на священника нашего прихода Макария Воронцова, но эта жалоба их собственно частна и мы считаем ее не совсем основательную. А по таковой жалобе как дошли до нас сведения Вашей Святительской особе желательно его переместить от нас в другой Сандыктавский приход.

В следствие чего мы единогласно всенижайше осмеливаемся покорнейше просить Вас Высокопреосвещеннейший Владыко, Милостивый Архипастырь об оставлении этого священника в нашем приходе; Мы замечаем, что он хорошего поведения, кроткой нравственности и усердной к службе. А потому и приговор этот представляем на благоусмотрение Вашего Высокопреосвященства и докладываем. что священник Воронцов находится в нашем приходе восемь лет и во всякое время исполняет свои обязанности в точности и с усердием, в том и подписуемся

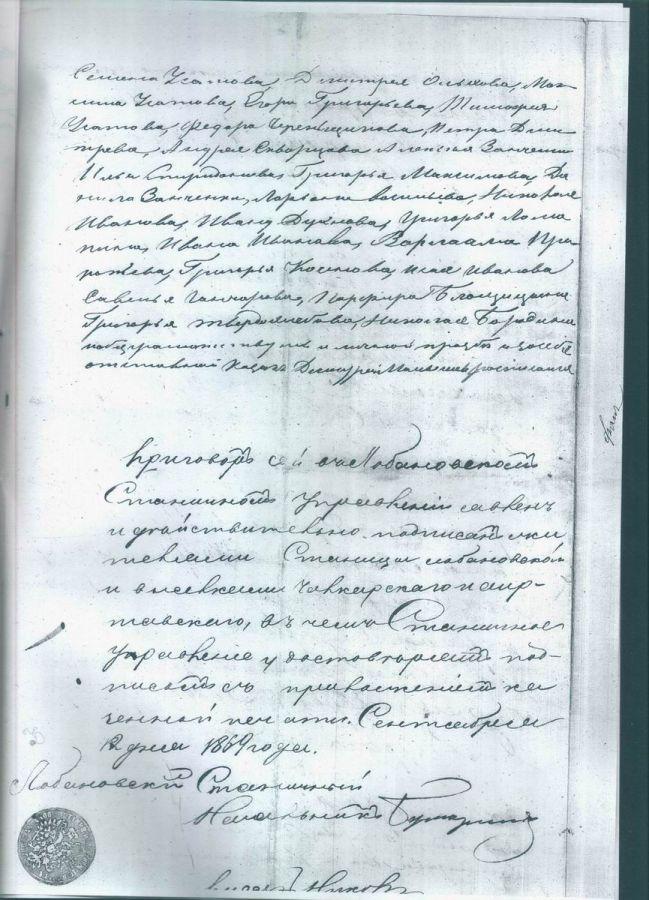

Станицы Лобановской вместо казаков Якова Григорьева, Андрея Максимова, Якова Федорова, Федора Семенова, Петра Федорова, Григория Антонова, Александра Федорова, Осипа Антонова, Никанора Савельева, Егора Максимова, Петра Спиридонова, Ефима Андреева, Никиты Никитина, Ивана Савельева, Василия Федосеева, Дмитрия Федосеева, Степана Карпова, Василия Яковлева, Ивана Андреева, Николая Яковлева, Вла? Сергеева, Андрея Петрова, Степана Малышева, Сергея Сергеева, Федора Сидорова, Иона Зенченко, Гаврила Федорова, Ивана Твердохлебова, Якова Блошицына, Сергея Твердохлебова и Григория по безграмотству по их личной просьбе и за себя расписался казак Петр Николаев.

Вместо казаков Александра Федорова, Степана Киселева, Леонтия Дмитрова, Егора Крухмалева, Якова Сытнова, Семена Усатова, Дмитрия Ольхова, Максима Усатова, Егора Григорьева, Тимофея Усатова, Федора Черенщикова, Петра Дмитриева, Андрея Скворцова, Алексея Зенченки, Ильи Спиридонова, Григория Максимова, Данила Зенченки, Лариона Васильева, Николая Иванова, Ивану Духнава, Григория Лопатина, Ивана Иванова, Варлаама Прокопьева, Григория Косимова, Исая Иванова, Савелия Гончарова, Порфира Блошицына, Григория Твердохлебова, Николая Бородина по безграмотству и их личной просьбе и за себя отставной казак Дмитрий Малышев расписался.

Приговор сей в Лобановском Станичном Управлении явлен и действительно подписан жителями станицы Лобановской и выселками Чалкарского и Аиртавского, в чем Станичное Управление удостоверяет подписями с приложением казенной печати сентября 12 дня 1869 года.

Лобановский Станичный Начальник (фамилия неразборчиво – АИЩ)»

Население станицы Лобановской:

1874 год — 191 двор — казачьего звания 732 мужского пола и 733 женского пола.

1880 год — 233 двора — казачьего звания 858 мужского пола и 860 женского пола.

1888 год — 255 дворов — казачьего звания 983 мужского пола и 960 женского пола.

1890 год — 292 двора — казачьего звания 1120 мужского пола и 1122 женского пола.

С 20.12.1887 г. по 29.09.1912 г. священником Лобановской церкви был Михаил Федоров (Федорович) Федюшин, 1867 или 1868 года рождения. Его отец – Федюшин Федор, псаломщик; брат – Федюшин Григорий Федорович, священник; сестра — Федюшина Вера Федоровна, в 1888 году исполняла обязанности просфорни Лобановского прихода; жена — Федюшина Анна Петровна (род. в 1868 или 1869 гг., ум. не ранее 1888), дочь священника. Михаил Федорович Федюшин учился с 1881 по 1887 год в Тобольской духовной семинарии, окончил по второму разряду. С 01.07.1887 г. по 20.12.1887 г. служил псаломщиком в Троицкой церкви с. Юргинское Ялуторовского округа Тобольской губернии Тобольской и Сибирской епархии, определен на место по прошению; рукоположен во священника епископом Тобольским и Сибирским Авраамием (Летницким; 1838-1893) 20.12.1887 г., и по грамоте и указу Тобольской Духовной Консистории благословлен на службу священником в Покровскую церковь станицы Лобановской Кокчетавского уезда Акмолинской области Омской и Семипалатинской епархии; с 1898 года — благочинный 2-го округа степных церквей Акмолинской области. Награжден в 1894 г. правом ношения набедренника; в 1896 г. — медалью «В память царствования Императора Александра III»; в 1898 г. — правом ношения скуфьи. Из Омских епархиальных ведомостей (1903 г.) узнаем, что «Священник станицы Лобановской Кокчетавского уезда Михаил Федюшин, перемещенный в село Ново-Покровское того же уезда, согласно своему прошению, оставлен на прежнем месте в станице Лобановской». В Омских епархиальных ведомостях № 22 от 15.11.1912 г. опубликовано сообщение, что «Исключается из списков священнослужителей Омской епархии за смертию: священник церкви станицы Лобановской Кокчетавского уезда Михаил Федюшин (+29 сентября 1912)».

Недолго служил священником в Лобановской церкви Николай Чемоданов. В «Омских епархиальных ведомостях» есть несколько записей, посвященных священнику Николаю Чемоданову:

«Священник Томской епархии Николай Чемоданов принят на службу в Омскую епархию и определен на 1-е место священника к церкви села Малокрасноярского Тарского уезда 1 ноября 1912 года (Омские епархиальные ведомости № 12 от 15 ноября 1912 г.).

Священник пос. Кутузовского Омского уезда Константин Максимов и церкви станицы Лобановской Кокчетавского уезда Николай Чемоданов переведены один на место другого 18 декабря 1912 года (Омские епархиальные ведомости № 1 от 1 января 1913 г.).

Священник пос. Кутузовского Омского уезда Николай Чемоданов переведен 5 июня 1913 года в Атбасарский стан Киргизской миссии (Омские епархиальные ведомости № 12 от 15 июня 1913 г.) (Историческая справка: к 1 января 1913 года в состав Киргизской миссии Омской епархии входили восемь станов: Центральный, Преображенский (или Буконьский), Мало-Владимирский, Шульбинский, Татарский, Атбасарский, Знаменский миссионерский женский монастырь, Еленинский, Черноярский. Православную паству составляли 6112 человек обоего пола, из них русских 6022 человека и новокрещёных из киргиз 290 человек. Миссия была упразднена в 1917 году).

Отчислен от места миссионера Атбасарского стана Киргизской миссии священник Николай Чемоданов за переходом на службу в Гродненскую епархию 28 июня 1913 года (Омские епархиальные ведомости № 16 от 15 августа 1913 г.)».

С 18.12.1912 г. священником церкви станицы Лобановской служил Константин Максимов, 1884 года рождения. Он учился в Томской духовной семинарии, выбыл из 5-го класса; также обучался в университете, выбыл с 1-го курса. Жена — Евгения Архиповна. Рукоположен во диакона епископом Барнаульским Мелетием (Заборовским; 1868-1946) 03.04.1911 г., рукоположен во священника 26.09.12 г. Служил священником в церкви станицы Лобановской с 18.12.1912 г. по 16.08.1913 г., отчислен от места за переходом на службу в Томскую епархию 16.08.1913 г.

С 29.08.1913 г. священником Лобановской церкви служил Дмитрий Васильевич Сапфиров, 1879 года рождения. В Епархиальных известиях № 19 от 1 октября 1913 г. сказано, что «штатный дьякон Кокчетавской Георгиевской церкви Дмитрий Сапфиров рукоположен 29 августа с.г. во священника к ц. стан. Лобановской, Кокчетавского у.». Он родился в Рязанской губернии, сын священника, окончил 4 класса Рязанской духовной семинарии, жена — Варвара Прокопиевна. В июне 1916 года утвержден в должности члена благочиннического совета (Омские епархиальные ведомости № 29 от 17.07.1916 г.). После станицы Лобановской до 1921 года служил настоятелем Косьмо-Дамиановского храма села Алексеевское Акмолинского уезда. В 1921 году арестован милицией по подозрению в бегстве к бандитам, освобождён под подписку о невыезде, выездной сессией Акмолинского губревтрибунала полностью оправдан. До 1930 года служил настоятелем Александровского храма села Южно-Александровка Иланского района Восточно-Сибирского края. В августе 1930 года заключён под стражу. 6 февраля 1931 года Особой тройкой ПП ОГПУ ВСК по ст. 58-2 приговорён к высшей мере наказания. 19 февраля 1931 года в г. Красноярске расстрелян. 14 октября 1961 года Красноярским крайсудом реабилитирован по делу 1931 года.

В 1914 году в городе Омске была издана «Справочная книга Омской епархии». Составил сборник, по поручению 7-го Епархиального Съезда, священник села Новоселья Тюкалинского уезда Иоанн Голошубин (1866-1922). Книга была составлена с целью ознакомления священников с местами, куда они назначаются, в ней описаны населённые пункты Омской епархии по состоянию на 1912—1914 годы. На стр. 226-227 опубликована информация о станице Лобановской:

«Станица Лобановская, Акмол.обл., Кокчет. у., расположена в живописной местности с хорошим климатом при песочном и рыбном озере «Култыкуль» (с киргиз. «озеро в пазухе»), с северной стороны котораго тянется хребет сопок с сосновым лесом. От епарх. города – в 570 в., от у. города, телеграф. конторы и благочиннаго – в 70 в., ближ. жел.-дор. ст. «Петропавловск» — в 200 вер., почт. ст. и отделение в ст. Арык-Балыкской – в 25 вер., ближ. церковь – Николаевская пос. Аиртавкаго – в 9 вер. Церковь построена в 1963 г. на средства прихожан. В 1904-05 гг. к ней пристроены с севера и юга приделы и верх старой колокольни заменен новым. Главный престол в честь Покрова Пресвятой Богородицы. Церковь зданием деревянная, с таковою же в одной связи колокольнею, обнесена деревянною оградою, прочна, вместительна и утварью достаточна. Капиталов церкви и угодий, приносящих ей доход, не имеется. Особых чтимых икон нет. Приписных, вновь строющихся церквей и часовень в приходе нет. Приход состоит из одной ст. Лобановской с населением 1385 д.м.п. и 1362 д.ж.п. Раскольников и сектантов в приходе нет. Прихожане – старожилы. Среднее число за год крещений – 150, браков – 35, погребений – 70. Церк.-приход. попечительство открыто в 1900 г. Капиталов в нем не имеется. Церк.-приход. школ, народных библиотек и чайных в приходе нет. В станице две школы казачьяго ведомства: одна – для мальчиков (60 уч.), другая – для девочек (25 д.). Земли 28 дес. пахот. и 119 сенокосной и лесной при озерах Имантавском и Белом. Плана на землю нет. Луговой земли нет. Прихожане часто косят траву по заросшим пашням. Причт на своем участке ставит до 1500 копен сена. Всей землей притч пользуется сам. Для помещения священника и псаломщика имеются два общественных дома. Оба дома не застрахованы. Дрова притч заготовляет в общественном лесу. Погонная саж. берез. дров с вывозкой обходится 1 руб., осиновыя и сосновыя немного дешевле. Жалованья от казны положено: священнику – 300 руб. и псаломщику – 100 руб. в год. Диакону жалованья нет. Капиталов причта 100 руб. Братских доходов бывает до 300 руб. (?) в год. Священник за преподавание закона Божия в казачьих школах получает 45 руб. в год. К содержанию храма и ремонту причтовых домов прихожане относятся внимательно. Пасхальное хождение со св. иконами бывает по всем домам. Крестные ходы по полям бывают. После них молебны по домам не служатся. «Съезжих» праздников нет. Зажиточные из прихожан сеют до 15 д. пш., до 5 дес. овса, ¼ проса и 2 дес. ржи. Работает один сепаратор частнаго лица. Овцеводство незначительно. Побочных занятий население не имеет. Ярмарок и заводов в приходе нет. В станице 3 лавки с мануфакт. товаром и 1 казен. винная. В озере Култыкуль ловятся щука, окунь, чебак, карась и ерш. Вода для питья вкусная. Для оказания медицинской помощи населению в стан. имеется фельдшер, но с малым запасом лекарств и приборов для борьбы с болезнями. Сообщение с г. Омском: летом и зимою до г. Петропавловска на лошадях 10-12 руб. и далее — до Омска – по жел. дор. билет III кл. 3 р.70 коп. Причта по штату положено: священник, диакон и псаломщик».

В 1915 году моя прапрабабушка совершила пешее паломничество со своей лобановской подружкой из станицы Лобановской в Киев по благословению священника Лобановской церкви Дмитрия Сапфирова, которое традиционно включало в себя посещение киевских святынь, таких как собор Святой Софии, Премудрости Божией, Свято-Михайлова монастыря на Святых Горах, Киевской Лавры у Святых Пещер и др. Прапрабабушку при крещении назвали редким и очень красивым библейским именем Соломонида, что в переводе означает «мудрая, мирная», в сокращенном бытовом варианте Соня или Софья. В православии имя Соломонида имеет особое значение и символизирует мудрость и благоразумие. Это имя происходит от Соломона, одного из великих царей Древнего Израиля, который был избран Богом и получил дар мудрости. На второй день после Рождества Христова в церквах торжественно служат «Собор Пресвятой Богородицы». В этот день Церковь вспоминает святых Иосифа Обручника, царя Давида (предка Господа Иисуса Христа по плоти) и Иакова, брата Господня, сына от первого брака святого Иосифа Обручника. Но имени Соломониды нет. Однако, в прежние времена в русских селах и деревнях, славя в этот день Божию Матерь, женщины поминали в молитвах бабушку Соломониду. Церковь эту бабушку не признавала, а народ чтил. Одна из героинь романа «На горах» П. И. Мельникова (Андрея Печерского) Дарья Сергеевна, оберегая племянницу Дуню от «дурного глаза» заговором, поминала: «Соломонида бабушка Христоправушка, Христа мыла-правила, нам окатышки оставила (окатышки – вода, которой окачивали новорожденного младенца)». В апокрифах говорится, что повивальная бабка Соломонида приняла на свои руки родившегося у Марии младенца Иисуса, и явилась непосредственной свидетельницей приснодевства Богородицы.

На высоких холмах правого берега Днепра величественно возвышается увенчанная золотыми куполами Свято-Успенская, Киево-Печерская Лавра — удел Пресвятой Богородицы, колыбель монашества на Руси и твердыня православной веры. Согласно древнему Преданию Церкви святой Апостол Андрей Первозванный, путешествуя с христианской проповедью в земли скифов, благословил гористый берег Днепра, обратившись к своим ученикам со словами: «Видите ли горы сия? Яко на сих горах возсияет благодать Божия, и град велик имать быти, и церкви многи имать Бог воздвигнути». Так, вместе с первыми храмами Киевской Руси, лаврская обитель стала исполнением пророческих слов Апостола. В 1051 г. в стольном граде Киеве во время княжения Ярослава Мудрого и митрополичьего служения святого Илариона, Промыслом Божиим, начала свое существование Киево-Печерская Лавра, именно тогда вернувшийся с Афона инок Антоний поселился в небольшой рукотворной пещерке на живописнейшем холме над Днепром. Вскоре к святому подвижнику пришел ученик – преп. Феодосий и другие последователи. Основатели Киево-Печерской Лавры, преподобные Антоний и Феодосий Печерские по праву считаются родоначальниками русского монашества. Испокон веков сюда стремились паломники со всех уголков Руси, чтобы поклониться нетленным мощам печерских угодников.

Ровно год паломницы потратили на пешее хождение из станицы Лобановской в Киев и обратно. Невозможно представить каким трудностям и лишениям они были подвергнуты, уже шла война. В 1915 году Киев жил в режиме военного времени. На западе гремели бои Первой мировой войны, и городу была отведена роль важного тылового центра. Власть призвала киевлян максимально помогать действующей армии, семьям солдат и беженцам.

В январе 1915 года Император Николай II побывал с однодневном визитом в Киеве, он в открытом автомобиле вдоль выстроенных войск проследовал в Софийский собор, посетил Покровский женский монастырь, несколько лазаретов, военное училище и Киево-Печерскую лавру.

В 1915 году Киев пережил настоящее нашествие беженцев с территорий Галиции, Волыни и польских губерний, где полыхала война. Городские власти явно не были к этому готовы. Сначала они размещали прибывших в поездах и на гужевом транспорте людей в Контрактовом доме на Подоле, потом приспособили для этих целей полицейские участки и помещение Софийского духовного училища. К сожалению, мест все равно не хватало – женщины, старики и дети спали покатом в жутких антисанитарных условиях.

Весной австро-германские войска перешли в наступление на фронте, что спровоцировало новую волну беженцев в Киев. В мае ежедневно в город прибывало до 14 тыс. человек. Городские и военные власти старались как можно быстрее отправить их в соседние губернии, а пока устраивали изоляционные пункты на окраинах города. В основном это были железнодорожные станции, где из-за задержек транспорта скапливались толпы измученных беглецов.

Горожане жадно ловили любую новость с фронта. Настроения менялись в зависимости от характера вестей. Когда 9 марта в Киеве стало известно о захвате российскими войсками австро-венгерской крепости Перемышль, на улицах воцарилось всеобщее ликование. На Крещатике прошли Патриотическая манифестация и мини-парад, начались стихийные народные гуляния. 11 мая жители искренне радовались вступлению в войну Италии на стороне Российской империи и ее союзников. Перед началом спектакля в оперном городском театре публика исполняла итальянский гимн под крики «ура!».

Совсем другая атмосфера царила в августе 1915 года, когда враг наступал. Поползли слухи, что немцы уже скоро будут под Киевом. Паника охватила все слои населения. Люди старались быстрее упаковать самые ценные пожитки и сбежать из города. Вокзалы и пароходные пристани фактически оказались в осаде у горожан.

«На киевских пристанях пароходных обществ творится что-то невообразимое. Не только сами пристани, но и площадь перед ними завалена грудами багажа, которому приходиться не только часами, но даже днями ждать очереди погрузки», – писали местные газеты.

Война взвинтила цены на продукты первой необходимости: муку, хлеб, дрова, сало, крупы, сахар. Городская власть не придумала ничего лучше, чем регулировать их в ручном режиме. Купцов, которые пытались торговать по рыночным ценам, штрафовали на 3 тыс. рублей или подвергали трехмесячному аресту.

Регулирование цен породило дефицит. Перед Пасхой в Киеве нельзя было достать яйца. Выстроились громадные очереди, а спекулянты вместо официальных 30 копеек за десяток требовали целых 60. В сентябре в лавках и на базарах пропал хлеб. Городской управе в авральном режиме пришлось оборудовать собственную пекарню и пункты продажи, где отпускали хлеб по социальным ценам – дешевле на 1 коп. за фунт, чем у частников.

Но никакие житейские трудности, военное положение, политические события, голод, холод, усталость, тяжелый путь и огромные расстояния не могли остановить паломниц, стремящихся в «Небеси подобную» обитель. Город Богородицы — Киево-Печерская Лавра — поразил их с первого взгляда и оставил неизгладимое впечатление. Усталость от пройденных дорог улетучилась в один момент, это может понять только паломник. Умиротворение, смешанное с восторженным волнением и духовной радостью, наполнили все самые потаенные уголки их души. Это место, которое избрала Сама Пресвятая Богородица в качестве Своего третьего Удела, это место для обретения верующим человеком благодати и укрепления в вере. И недели недостаточно, чтобы обойти все святые места, приложиться ко всем святыням, помолиться. Сколько времени провели лобановские паломницы в Киеве, мне не известно. Одно могу сказать, что предстояние пред Богом и Его Матерью моей прапрабабушки я чувствую в сложные житейские ситуации, в трудные для меня времена. Она наша молитвенница за род, за семью. А еще прапрабабушка каким-то чудесным образом влюбила меня в Киев – город-святыню на днепровских кручах.

Со слов моего деда Левы: «…бабушка вернулась маленькой, сухонькой (худенькой – АИЩ,), черненькой (загорелой – АИЩ.), обветренной, в первые секунды не мог понять, кто из двух богомолок бабушка. Бабушка принесла большое количество святынек и иконок из Киева». Одну из них, небольшую бумажную литографию, наклеенную на картонку, св. Параскевы Пятницы я хорошо помню.

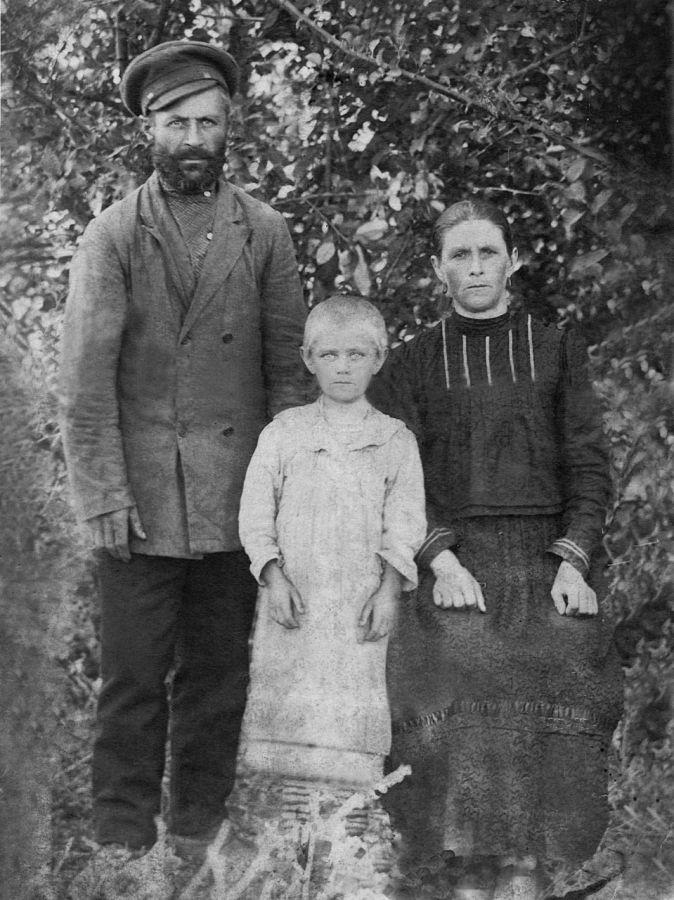

А в это время ее сын, мой прадед Федор Никитич, находился на германском фронте. Лобановцы в составе 4-ой сотни 4-го Сибирского казачьего полка СКВ были отправлены на фронт для усиления 10-й армии, где приняли участие в зимнем Мазурском сражении (Августовской операции) 1915 года. Немцы одержали тактическую победу, но выполнить план окружения 10-й армии им не удалось. Северо-Западный фронт устоял, а затем сумел частично восстановить утраченные позиции. Сражение под Августовым имело серьёзные стратегические последствия. Благодаря стойкости солдат 10-й армии был сорван план германского командования на 1915-й год по разгрому русского фронта. Немцы в итоге не смогли нанести поражение русским армиям в компанию 1915-го года.

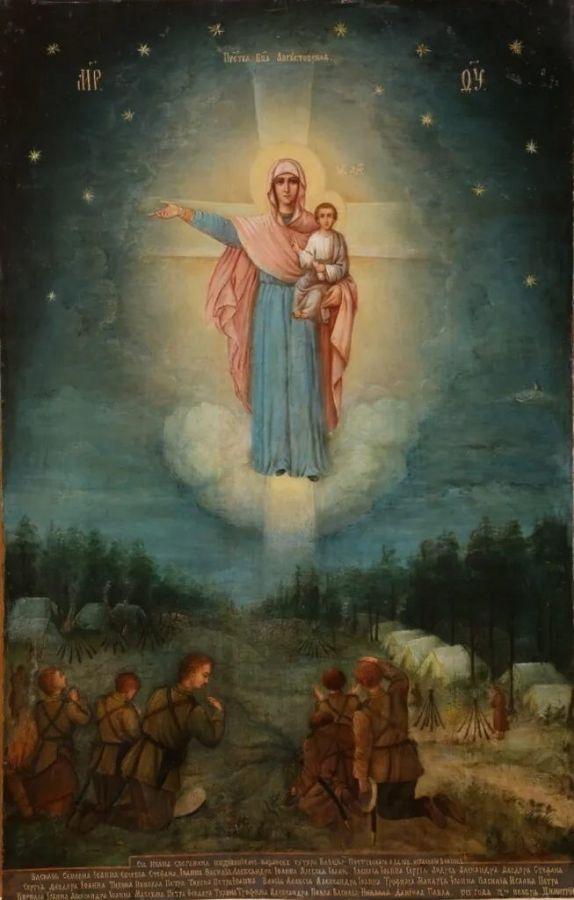

Осенью 1914 года русским солдатам было явление Пресвятой Богородицы перед Варшавско-Ивангородской операцией под городом Августов. Сообщение о чудесном явлении было опубликовано в церковной и светской печати и вызвало воодушевление в войсках. В вечернем выпуске газеты «Биржевые ведомости» № 14395 от 25 сентября 1914 года появилась заметка «Чудо», сообщающая о явлении Богородицы. В ноябре 1914 года сообщения о чудесном явлении появились в журнале «Нива». Я пока не знаю, был ли прадед осенью 1914 года под городом Августов, но то, что он знал о чудесном явлении, не вызывает сомнения.

Весной 1915 года одесская типография Фесенко выпустила икону массовым тиражом, что поставило Синод в затруднительное положение: прихожане просили священников освятить эти иконы, а Церковь на тот момент ещё не определилась со своим отношением к событию.12 ноября 1915 года была написана ещё одна версия Августовской иконы Божией Матери. Внизу иконы надпись: «Сия икона сооружена иждивением казачек хутора Клецко-Почтовского о здравии воинов». Ниже 52 имени казаков — свидетелей явления — и дата написания иконы: «1915 г. 12-го ноября». Икона была передана в Вознесенский Кременской монастырь, где пребывает и в настоящее время. Российский Святейший синод рассматривал вопрос о явлении Богородицы около полутора лет и 31 марта 1916 года принял решение: «Святейший Синод, воздав хвалу и благодарение Господу Богу, дивно промышляющему по молитвам Пречистой Своей Матери, о всех обращающихся к Нему с усердною и искреннею молитвою, признает необходимым запечатлеть помянутое событие явления Божией Матери в памяти последующих поколений русского народа и посему определяет: благословить чествование в храмах Божиих и домах верующих икон, изображающих означенное явление Божией Матери русским воинам». 17 апреля 2008 года по представлению Издательского совета Русской православной церкви патриарх Московский и всея Руси Алексий II благословил внести в официальный месяцеслов празднование в честь Августовской иконы Божией Матери, празднование установлено совершать 1 (14) сентября.

По рассказам солдат, ночью с 31 августа на 1 сентября (по старому стилю — АИЩ.) 1914 года между 23 и 24 часами они увидели на небе Божию Матерь, стоящую на облаке, в красном мафории, синей тунике и с младенцем Иисусом Христом на левой руке, а правая рука указывала на запад. Младенец Христос правой рукой благословлял предстоящих перед ними, в левой — книга в виде свёрнутого свитка. После этого разыгралось большое сражение под городом Августов, ознаменовавшееся победой русских войск. В этом сражении ни один из свидетелей явления Богородицы не погиб.

Пословица «Материнская молитва со дна моря достанет» говорит о том, что материнская молитва, материнская любовь, настолько сильна, что вытащит даже из крайне тяжёлой ситуации. Святая материнская любовь способна преодолевать любые преграды, добиваться невозможного и творить настоящие чудеса. Федор Никитич Щербинин вернулся домой живым и невредимым.

Продолжение следует…

Член Русского географического и Военно-исторического обществ, историк Щербинин Александр Иванович. г. Москва, июнь 2024 г.

*

Канал @EmelyanovEG photo в Telegram

Канал @EmelyanovEG photo в Telegram