Как блестящий метеор, промелькнул над нивой Востоковедения

потомок киргизских ханов и в то же время офицер российской армии

Чокан Чингисович Валиханов.

Н.И. Веселовский (1848 – 1918).

Письма Ф.М. Достоевского и Ч.Ч. Валиханова – пример высоко духовного развития культурных связей во второй половине XIX века между Россией и добровольно присоединившейся Степью.

Знакомство Федора Михайловича Достоевского (1821 – 1881) и Чокана Чингисовича Валиханова (1835 — 1865) произошло в Омске в 1854 году в доме у военного инженера Константина Ивановича Иванова (1823 — 1887) и его супруги Ольги Ивановны (1830 — 1891), дочери декабриста И.А. Анненкова. 23 января 1854 года каторга Ф.М. Достоевского закончилась. После освобождения из острога Ф.М. Достоевский и поэт С.В. Дуров жили в доме Ивановых, куда часто приходил Чокан Валиханов.

Первая встреча оставила незабываемое впечатление на обоих, они почувствовали духовное родство и взаимопонимание. Вот что писал 14 декабря 1856 года Ф.М. Достоевский в письме к Ч.Ч. Валиханову: «Я никогда и ни к кому, даже не исключая родного брата, не чувствовал такого влечения, как к Вам». Достоевский всегда обращался к Валиханову на «Вы», хотя был старше его на 14 лет. Судьба отпустила мало времени их дружбе, поскольку Чокан Валиханов сгорел как метеор, чтобы озарить эпоху взаимного проникновения культур, экономик и политического устройства России и Степи, но всё же успел оставить после себя ценное в духовном плане наследие. Жизнь Чокана была озарена светом дружбы с великим писателем не только России, а всего человечества. Как написал Руслан Тастыбаев: «…как-то светлее становится на душе от того, что ты в какой-то степени можешь быть сопричастным им, их судьбе, их творениям, и можешь познавать страницы жизни и дружбы, дружбы без сомнения одухотворённой, влияющей на умы и сердца людей». Ф.М. Достоевский не мог предвидеть скорой смерти своего друга, он предсказывал ему великое будущее: «Лет через 7-8 Вы могли бы устроить свою судьбу, что были бы необыкновенно полезны своей родине.

Например: не великая ли цель, не святое ли дело, быть чуть ли не первым из своих, который растолковал бы России, что такое Степь, её значение и Ваш народ относительно России, и в тоже время служить своей Родине просвещённым ходатайством за неё у русских». Из сохранившегося письма Ф.М. Достоевского к Ч.Ч. Валиханову мы знаем, какие чувства испытывал писатель к Чокану, эти чувства были взаимными, вот что пишет Чокан Валиханов в своём письме: «Мне так приятны эти немногие дни, проведённые с Вами в Семипалатинске, что теперь только о том и думаю, как бы ещё побывать у Вас. Я не мастер писать о чувствах и расположении, но думаю, что это и не к чему. Вы, конечно, знаете, как я к Вам привязан и как я Вас люблю». Дружба друзей обогащала их, что не могло не повлиять на творчество Ф.М. Достоевского. В своём романе «Подросток» Федор Михайлович наделил главного героя сына помещика Версилова Аркадия качествами Чокана, а его отчима М.И. Долгорукого его идеями.

Ф.М. Достоевский, благодаря Чокану, заинтересовался Степью и его народом. Вот строки из романа «Братья Карамазовы»: «С другого берега чуть слышно доносилась песня. Там, в облитой солнцем необозримой степи, чуть приметными точками чернели кочевые юрты. Там была свобода, и жили другие люди, совсем непохожие на здешних. Там как бы самое время остановилось, точно не прошли века Авраама и его стад».

Дружба Чокана Чингисовича и Федора Михайловича не прерывалась во время их пребывания в Омске, Семипалатинске, Санкт-Петербурге, развивалась и в течение следующих шести лет, с декабря 1856 года по октябрь 1862 года, укреплялась письмами, наполненными чувством любви, доверием, участием и взаимопомощью.

В Российской государственной библиотеке в Москве (бывшая Библиотека Московского публичного и Румянцевского музеев (1862); бывшая Государственная библиотека СССР имени В. И. Ленина (1924-22.01.1992) в Отделе рукописей, в фонде 93 «Достоевские Федор Михайлович (1821-1881), Анна Григорьевна (1846-1918), другие родственники, архивный фонд XVIII-1926» хранятся дошедшие до настоящего времени четыре письма Ч.Ч. Валиханова и конверт, адресованный Ф.М. Достоевскому, отправленный из Кокчетава в 1862 году. Единственное сохранившееся письмо Ф.М. Достоевского к Ч.Ч. Валиханову от 14 декабря 1856 года хранится в фонде 262 «Достоевский Ф.М.» в Российской национальной библиотеке в Санкт-Петербурге (бывшая Императорская публичная библиотека). Специалисты считают, что определенная часть писем Ч.Ч. Валиханова и Ф.М. Достоевского безвозвратно утрачена, а часть еще не найдена в архивах.

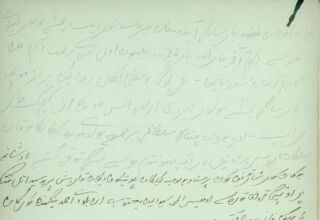

Предлагаю одно из четырех писем Чокана Валиханова, написанное в Омске Федору Михайловичу Достоевскому 5 декабря 1856 года.

![Письмо от 5 декабря 1856 года к Ф.М. Достоевскому от Ч.Ч. Валиханова [Рукопись] из Омска. Стр. 1. Фонд 93 Достоевских. Отдел рукописей. OR Ф.93.2 к.2 ед.6. Российская Государственная библиотека.](https://kokshetau.online/wp-content/uploads/2025/09/image004-1.jpg)

![Письмо от 5 декабря 1856 года к Ф.М. Достоевскому от Ч.Ч. Валиханова [Рукопись] из Омска. Стр. 2. Фонд 93 Достоевских. Отдел рукописей. OR Ф.93.2 к.2 ед.6. Российская Государственная библиотека.](https://kokshetau.online/wp-content/uploads/2025/09/image005-1.jpg)

![Письмо от 5 декабря 1856 года к Ф.М. Достоевскому от Ч.Ч. Валиханова [Рукопись] из Омска. Стр. 3. Фонд 93 Достоевских. Отдел рукописей. OR Ф.93.2 к.2 ед.6. Российская Государственная библиотека.](https://kokshetau.online/wp-content/uploads/2025/09/image006.jpg)

«Многоуважаемый Федор Михайлович!

Спешу воспользоваться случаем, чтобы написать Вам это письмо. После Вашего отъезда я только ночевал в Вашем граде и утром на другой день отправился в путь. Вечер этот был для [меня] ужасно скучен. Расстаться с людьми, которых я так полюбил и которые тоже были ко мне благорасположены, было очень и очень тяжело.

Мне так приятны эти немногие дни, проведенные с Вами в Семипалатинске, что теперь только о том и думаю, как бы еще побывать у Вас. Я не мастер писать о чувствах и расположении, но думаю, что это ни к чему. Вы, конечно, знаете, как я к Вам привязан и как я Вас люблю.

Здесь по приезде в Омск мне предстояла неприятность – проститься с лучшим другом Александром Николаевичем Цуриковым, который теперь едет к Вам в Семипалатинск. Рекомендую Вам, добрейший Федор Михайлович, этого доброго человека, Вы его должны полюбить, и чем больше будете видеть, тем более. Омск так противен со своими сплетнями и вечными интригами, что я не на шутку думаю его оставить. Как Вы думаете об этом? Посоветуйте, Федор Михайлович, как это устроить лучше. Дуров что-то нездоров. Здесь ему, кажется, не так хорошо с чиновническими крючками – все это, впрочем, Вам может подробно рапортовать Цуриков.

Как провели время в Барнауле с глубокомудреным в рассуждении… мистификации человеком? Поклонитесь от меня свету моему, тайному секретарю Василию Петровичу. Ковригин на него сердится, что он ничего не пишет. Впрочем, долго ли обидеть сироту. Кстати, о сиротах. В последний вечер я занят был любовью по вашему совету с С. Расспросите ее, кажется, мы провели вечер приятно.

Прощайте пока, Федор Михайлович. Скоро я буду писать более подробно и многогласно. Жду я Вашего ответа. Анне Андреевне я отдал Ваше письмо: она, кажется, очень довольна.

Ваш покорный слуга Чокан Валиханов.

5 декабря 1856 г.

Омск».

В ответе Ф.М. Достоевский на письмо Ч.Ч. Валиханова от 5 декабря 1856 года сообщает о своих дружеских чувствах к нему и, главное, просит не оставлять занятия и исследовательскую работу, уверяя, что труды на этом поприще принесут Чокану успех. Это письмо получено некой Н. Павловой в августе 1908 года от Махмуда Валиханова, брата Чокана, проживавшего в усадьбе Сырымбет. Н. Павлова, передавая оригинал письма в Государственную публичную библиотеку, написала: «Адресовано письмо к брату Махмуда Валиханова — Чокану Валиханову, с которым Ф.М. Достоевский познакомился, будучи в Омске. До самой смерти Чокана Валиханова, умершего очень молодым, Ф.М. Достоевский оказывал ему самое дружеское расположение, живо интересуясь попытками Валиханова написать «историю киргизского народа». Кем была Н. Павлова, и какое отношение она имела к Ф.М. Достоевскому и Махмуду Валиханову, установить не удалось. Предположительно, она была директором киргизского интерната для мальчиков в Семипалатинске.

«Семипалатинск

14 декабря 56

Письмо ваше, добрейший друг мой, передал мне Александр Николаевич. Вы пишете так приветливо и ласково, что я как-будто увидел вас снова перед собою. Вы пишете мне, что меня любите. А я вам объявляю без церемоний, что я в вас влюбился. Я никогда и ни к кому, даже не исключая родного брата, не чувствовал такого влечения, как к вам, и Бог знает, как это сделалось. Тут бы можно многое сказать в объяснение, но чего вас хвалить! А вы, верно, и без доказательств верите моей искренности, дорогой мой Вали-хан, да если бы на эту тему написать 10 книг, то ничего не напишешь: чувство и влечение – дело необъяснимое. Когда мы простились с вами из возка, нам всем было грустно после целый день. Мы всю дорогу вспоминали о вас и в запуски хвалили. Чудо как хорошо было бы, если б вам можно было с нами поехать! Вы бы произвели большой эффект в Барнауле. В Кузнецке (где я был один) (NB. это секрет) — я много говорил о вас одной даме, женщине умной, милой, с душой и сердцем, которая лучший друг мой. Я говорил ей о вас так много, что она полюбила вас, никогда не видя, с моих слов, объясняя мне, что я изобразил вас самыми яркими красками. Может быть, эту превосходную женщину вы когда-нибудь увидите и будете тоже в числе друзей ее, чего вам желаю. Потому и пишу вам об этом. Я почти не был в Барнауле. Впрочем, был на бале и успел познакомиться почти со всеми. Я больше жил в Кузнецке (5 дней). Потом в Змиеве и в Локте. Демчинский был в своем обыкновенном юморе во все время. Семенов превосходный человек: Я его разглядел еще ближе. Много бы можно вам рассказать, чего в письме не упишешь. Но когда-нибудь кое-что узнаете; и вот теперь, когда в душе моей, вдруг, неожиданно (и ждал, и не ждал) накопилось столько горя, забот и страху за то, что мне дороже всего на свете, теперь, когда я совершенно один (а действовать надо), теперь я раскаиваюсь, что не открыл вам главнейших забот моих и целей моих, и всего, что уже слишком два года томит мое сердце до смерти! Я был бы счастливее. Дорогой мой друг, милый Чекан Чингисович, я пишу вам загадки. Не старайтесь их разгадывать, но пожелайте мне успеха. Может быть скоро услышите обо всем от меня же… Приезжайте, если возможно, скорее к нам, а уже в Апреле непременно. Не переменяйте своего намерения. Так бы хотелось вас увидеть, да и вы, верно, не соскучитесь. — Вы пишете, что вам в Омске скучно; — еще бы! Вы спрашиваете совета: как поступить вам с вашей службой и вообще с обстоятельствами. По-моему, вот что: не бросайте заниматься. У вас есть много материалов: напишите статью о Степи. Ее напечатают (помните, мы об этом говорили). Всего лучше, если бы вам удалось написать нечто вроде своих Записок о степном быте, вашем возрасте там и т. д. Это была бы новость, которая заинтересовала бы всех. Так было бы ново, а вы, конечно, знали бы, что писать (например, вроде Джона Теннера в переводе Пушкина, если помните). На вас обратили бы внимание и в Омске, и в Петербурге. Материалами, которые у вас есть, вы бы заинтересовали собою Географическое общество. Одним словом, и в Омске на вас смотрели бы иначе. Тогда вы бы могли заинтересовать даже родных ваших возможностью новой дороги для вас. Если хотите будущее лето пробыть в Степи, то ждать еще можно долго. Но с 1 Сентября будущего года вы бы могли выпроситься в годовой отпуск в Россию. Год прожив там, вы бы знали, что делать. На год у вас были бы средства. Поверьте, что их нужно не так много. Главное с каким расчетом жить и какой взгляд иметь на это дело. Все относительно и условно. В этот год вы бы могли решиться на дальнейший шаг в вашей жизни. Вы бы сами выжили себе результат, т.е. решили бы, что делать далее. Воротись в Сибирь, вы бы могли представить такие выводы или такие соображения (мало ли что можно изобразить и представить!) родным своим, что они, пожалуй, выпустили бы вас и за границу, т.е. года на два в путешествие по Европе. Лет через 8 вы бы могли так устроить судьбу свою, что были бы необыкновенно полезны своей Родине. Например, не великая ли цель, не святое ли дело, быть чуть ли не первым из своих, который растолковал в России, что такое Степь, ее значение и ваш народ относительно России, и в то же время служить своей родине просвещенным ходатайством за нее у Русских. Вспомните, что вы первый киргиз, образованный по-европейски вполне. Судьба же вас сделала вдобавок превосходнейшим человеком, дав вам и душу, и сердце. Нельзя, нельзя отставать; настаивайте, старайтесь и даже хитрите, если можно. А ведь возможно все, будьте уверены. Не смейтесь над моими утопическими соображениями и гаданиями о судьбе Вашей, мой дорогой Вали-хан! Я так вас люблю, что мечтаю о вас и судьбе вашей по целым дням. Конечно, в мечтах я устраивал и лелеял судьбу вашу. Но среди мечтаний была одна действительность: это то, что вы первый из вашего племени, достигший образования Европейского. Уже один этот случай поразителен, и сознание о нем невольно налагает на вас и обязанности. Трудно решить: как сделать вам первый шаг. Но вот еще один совет (вообще). Менее забывайтесь и мечтайте, и больше делайте: хоть с чего-нибудь да начните, хоть что-нибудь да сделайте для расширения карьеры своей. Что-нибудь все-таки лучше, чем ничего. Дай вам Бог счастья.

Прощайте, дорогой мой, и позвольте вас обнять и поцеловать раз 10. Помните меня и пишите чаще. Цуриков мне нравится, он прям, но я еще мало знаю его. Съедетесь ли вы с Семеновым и будете ли вместе в Семипалатинске. Тогда нас будет большая компания. Тогда, может быть, много переменится в моей судьбе! Дал бы Бог!.. Вам кланяется Демчинский. Пишу вам у него на квартире за тем столом, на котором мы обыкновенно завтракали или вечером пили чай в ожидании обиженных сирот. Напротив меня сидит Цуриков и тоже вам пишет.

Демчинский же спит и храпит. Теперь 10 часов вечера. Я не понимаю, отчего очень устал. Хотелось бы вам написать кое-что о Семипалатинске; есть вещи очень смешные. Да не упишешь и 10-й доли, если писать, как следует. Прощайте же, добрый мой друг. Пишите мне чаще. А я всегда буду вам отвечать. Может быть, рискну в другой раз написать и о своих делах.

Поклонитесь от меня Д-ву и пожелайте ему от меня всего лучшего. Уверьте его, что я люблю его и искренно предан ему.

Adio!

NB С. вам кланяется, рассказывала, как вы ее сманивали в Омск. Она вас помнит и очень вами интересуется».

Второе по дате из сохранившихся писем Ч.Ч. Валиханова к Ф.М. Достоевскому, как видно из содержания, написано Чоканом по дороге из Петербурга на родину, хотя датировано 18 июнем 1859 года(?). В письме указаны лица и события, имевшие место в петербургский период жизни Ч. Валиханова, и содержится упоминание о болезни, первые признаки которой Чокан почувствовал в Петербурге. В Петербурге Чокан жил с начала 1860 года и по май 1861 года.

![Письмо от 18 июня 1859 года к Ф.М. Достоевскому от Ч.Ч. Валиханова [Рукопись] из Омска. Стр. 1. Фонд 93 Достоевских. Отдел рукописей. OR Ф.93.2 к.2 ед.6. Российская Государственная библиотека.](https://kokshetau.online/wp-content/uploads/2025/09/image012.jpg)

![Письмо от 18 июня 1859 года к Ф.М. Достоевскому от Ч.Ч. Валиханова [Рукопись] из Омска. Стр. 2. Фонд 93 Достоевских. Отдел рукописей. OR Ф.93.2 к.2 ед.6. Российская Государственная библиотека.](https://kokshetau.online/wp-content/uploads/2025/09/image013.jpg)

Любезный друг, Федор Михайлович! Я обещал тебе писать из Казани, но вследствие разных причин, главнейшим образом вследствие лени, пишу из Сибири, из Петропавловска, куда приехал вчера вечером и где буду ожидать Генерал Губернатора.

Потом думаю ехать прямо к себе в орду. Здоровье мое не хуже и не лучше, покашливаю, как и прежде, хотя пью кумыс, впрочем, что скажет степь, вольный воздух, повозки.

Я теперь расстроен нравственно и телесно и много писать не могу, а расстроен оттого, что взял себе в Казани попутчика, и этот господин надоел мне смертельно, а отвязаться от него никак не могу: куда я, и он туда же. Одно его присутствие меня терзает и приводит в бешенство.

Вот, любезный друг, сам себе сотворил муку и поделом, не бери впредь попутчиков с собой. Писать более не хочется, прощай, голубчик, кланяйся от меня Марии Дмитриевне, Мих. Михайловичу и дому его, Майкову, Полонскому и всем нашим знакомым.

Извини за краткость, в другой раз постараюсь быть пространнее.

Валиханов.

Пиши, пожалуйста, адресуй в Кокчетав, через Петропавловск, в Тобольскую губернию».

Третье из сохранившихся писем написано Ч.Ч. Валихановым Ф.М. Достоевскому 14 января 1862 года после долгого перерыва, связанного с состоянием здоровья. Текст письма интересен изложением планов Валиханова на будущее. Он рассчитывал получить должность консула в Кашгаре, чего осуществить не удалось, или участвовать в выборах султана у себя на родине, что было сделано, но Чокан не был утвержден в этой должности.

![Письмо от 14 января 1862 года к Ф.М. Достоевскому от Ч.Ч. Валиханова [Рукопись] из Омска. Стр. 1. Фонд 93 Достоевских. Отдел рукописей. OR Ф.93.2 к.2 ед.6. Российская Государственная библиотека.](https://kokshetau.online/wp-content/uploads/2025/09/image015.jpg)

![Письмо от 14 января 1862 года к Ф.М. Достоевскому от Ч.Ч. Валиханова [Рукопись] из Омска. Стр. 2. Фонд 93 Достоевских. Отдел рукописей. OR Ф.93.2 к.2 ед.6. Российская Государственная библиотека.](https://kokshetau.online/wp-content/uploads/2025/09/image016.jpg)

![Письмо от 14 января 1862 года к Ф.М. Достоевскому от Ч.Ч. Валиханова [Рукопись] из Омска. Стр. 3. Фонд 93 Достоевских. Отдел рукописей. OR Ф.93.2 к.2 ед.6. Российская Государственная библиотека.](https://kokshetau.online/wp-content/uploads/2025/09/image017.jpg)

![Письмо от 14 января 1862 года к Ф.М. Достоевскому от Ч.Ч. Валиханова [Рукопись] из Омска. Стр. 4. Фонд 93 Достоевских. Отдел рукописей. OR Ф.93.2 к.2 ед.6. Российская Государственная библиотека.](https://kokshetau.online/wp-content/uploads/2025/09/image018.jpg)

«Генваря 14 1862 г.

Киргизская Степь.

Любезный друг, Федор Михайлович. Ты, верно, полагаешь, что я давно умер, а между тем я жив, и доказательством тому может послужить это письмо. Я до сих пор не писал тебе по разным уважительным причинам, которые будут теперь изложены. Во-первых, я сам думал в октябре быть в Петербурге, потом заболел и оставил это намерение до декабря. Так как здоровье мое и в декабре оказалось очень слабым, то я склонился на совет сибирских докторов зиму провести в Степи, а теперь пришел и сам к тому заключению, что с моим здоровьем в Петербурге жить постоянно нельзя. Поэтому я хочу получить место консула в Кашгаре, а в противном случае выйти в отставку и служить у себя в орде по выборам. В Кашгаре я бы стал получать хорошее содержание, климат хороший, может быть, здоровье мое поправилось бы. Если это не удастся, и в Степи будет недурно. Буду заниматься хозяйством, торговлей, а в случае выбора народа буду честным чиновником и, вероятно, принесу своим родичам более пользы, чем их безграмотные и дикие султаны. Через год или два мы станем ездить в Петербург, проведем с добрыми друзьями несколько приятных месяцев, запасемся новыми книгами, новыми идеями и опять в орду к киргизам. Ведь это будет не совсем дурно, не правда ли, голубчик, Федя? Все это хорошо, и вещь очень возможная, если бы здоровье мое несколько поправилось. Правда, и теперь я чувствую себя относительно лучше, но все-таки не так, как бы следовало. Итак, я остаюсь на зиму в орде, лето проведу также в орде, чтобы взять полный курс лечения кумысом, и к осени, если останусь жив, явлюсь в Петербург и обниму тебя так здорово, что, наверное, закричишь. В Степи, брат, только скучновато, зато ленюсь как хочу, и никто не мешает. Следуя совету одного доктора сибирского, но человека достойного уважения (ты его не знаешь) — я зарок дал ничего не делать, ничего не пишу, ничего не читаю, одним словом, не изнуряю умственных способностей — в этом заключается мое лечение, и от этого происходит моя скука. Здесь можно бы найти развлечения другого рода: охота с орлом, собакой, ружьем, и проч., но проклятое мое здоровье это никоим образом не дозволяет. Лежи, да и только. Что делает Михайло Михайлович, как идет юное его детище и наш добрый приятель «Время»? Я газет не получаю и потому решительно ничего не знаю. Кланяйся Михайле Михайловичу, Николаю и всем вашим. Майкову и его жене передай мой усердный поклон. Полонскому, Страхову тоже. Если увидишь Николая Курочкина, скажи ему, что собираюсь ему писать. Теперь моя просьба к тебе. Читать нечего, как я уже сказал. Поэтому высылайте, пожалуйста, «Время», после рассчитаемся за это, да если твои средства позволят, подпишись для меня на «Современник». Адрес мой: Кокчетавская станица, через г. Петропавловск в Западной Сибири.

Не забудь. Вышли мне свою фотографическую карточку и собирай то же самое со всех моих хороших знакомых, все мне обещали — Майков, Полонский, Крестовский.

Марии Дмитриевне свидетельствую мое глубокое уважение, надеюсь, что здоровы, не забывайте нас грешных.

Валиханов».

В Российской государственной библиотеке в Отделе рукописей в фонде 93 также хранится конверт, адресованный Ф.М. Достоевскому, отправленный из Кокчетова (Кокчетава – АИЩ.) 16 февраля 1862 (Полагаю, что сотрудник почты ошибочно набрал на штемпеле ФЕВ., письмо же было отправлено 16 января 1862 года), полученный в Санкт-Петербурге 9 февраля 1862 в 12 часов. Считаю, что в этом конверте было отправлено письмо Ч.Ч. Валиханова от 14 января 1862 года.

Последнее из четырех сохранившихся писем Ч.Ч. Валиханова к Ф.М. Достоевскому от 15 октября 1862 года интересно подробным описанием процесса участия Чокана в выборах старшего султана Атбасарского округа. Валиханов делится своими мыслями, подтолкнувшими его к участию в выборах. В процессе выборов Чокан ощутил на себе противодействие как со стороны части своего народа, так и со стороны русского чиновничества, не желавших видеть в качестве султана образованного человека демократических взглядов и использовавших против него ложную информацию, сейчас политтехнологи этот прием называют «черным пиаром».

![Письмо от 15 октября 1862 года к Ф.М. Достоевскому от Ч.Ч. Валиханова [Рукопись] из Омска. Стр. 1. Фонд 93 Достоевских. Отдел рукописей. OR Ф.93.2 к.2 ед.6. Российская Государственная библиотека.](https://kokshetau.online/wp-content/uploads/2025/09/image021.jpg)

![Письмо от 15 октября 1862 года к Ф.М. Достоевскому от Ч.Ч. Валиханова [Рукопись] из Омска. Стр. 2. Фонд 93 Достоевских. Отдел рукописей. OR Ф.93.2 к.2 ед.6. Российская Государственная библиотека.](https://kokshetau.online/wp-content/uploads/2025/09/image022.jpg)

![Письмо от 15 октября 1862 года к Ф.М. Достоевскому от Ч.Ч. Валиханова [Рукопись] из Омска. Стр. 3. Фонд 93 Достоевских. Отдел рукописей. OR Ф.93.2 к.2 ед.6. Российская Государственная библиотека.](https://kokshetau.online/wp-content/uploads/2025/09/image023.jpg)

![Письмо от 15 октября 1862 года к Ф.М. Достоевскому от Ч.Ч. Валиханова [Рукопись] из Омска. Стр. 4. Фонд 93 Достоевских. Отдел рукописей. OR Ф.93.2 к.2 ед.6. Российская Государственная библиотека.](https://kokshetau.online/wp-content/uploads/2025/09/image024.jpg)

«15 октября 1862 г.

Кокчетав

Любезный друг, Федор Михайлович. Письмо твое с известием, что скоро едешь за границу, я давно уже получил и с того времени все собираюсь писать и, как видишь, наконец-таки пишу. Вероятно, ты думаешь Бог знает что обо мне. Не умер ли? Не болен ли? Я между тем жив, хотя чувствую себя очень плохо как физически, так и нравственно. Во-первых, скука, во-вторых, беспрестанное раздражение от киргизских несообразностей, которые видеть должен каждый час, каждую минуту. Впечатление от всего этого делается тем более невыносимым, что не видишь надежды, вернее луча надежды когда-нибудь освободиться от гнета окружающей пустоты. Я думал как-то сделаться султаном, чтобы посвятить себя работе на пользу соотечественников, защищать их от чиновников и деспотизма богатых киргизов. При этом я думал более всего о том, чтобы примером своим показать землякам, как может быть для них полезен образованный султан-правитель. Они увидели бы, что человек истинно образованный — не то, что русский чиновник, по действиям которого они составили свое мнение о русском воспитании. С этой целью я согласился быть выбранным в старшие султаны Атбасарского округа, но выбор не обошелся без разных чиновничьих штук. Господа эти, как областные, так и приказные, поголовно восстали против этого. Ты понимаешь почему. Областные лишились нескольких тысяч, которые они стягивали со старшего султана, а приказным, действительно если бы я был султаном, пришлось бы идти по миру. Видишь, что тут для чиновников своего рода «быть или не быть». Надо заметить, впрочем, что на моей стороне из всех властей русских был один только г. Гутковский, который в это время исправлял должность губернатора и производил выборы. Чиновничество начинает подстрекать самолюбие богатых и честолюбивых ордынцев и пугать их, что если Валиханов будет султаном, то всем будет худо, он, мол, держится понятий о равенстве и отличать вас по роду, богатству как свой брат натуральный киргиз не будет; пустили в ход и то, что я не верю в Бога и с Магометом состою в личной вражде. Понятно, что подобные вещи на народ полудикий и преданный своим обычаям не могли не остаться без последствий, особенно когда исходили от русских майоров (так киргизы называют всех русских чиновников). Мои земляки, как ты сам знаешь, всегда держатся русских указаний, может быть, вследствие восточной вежливости. Таким образом, составляются две партии: одна, состоящая из четырех волостей баганалинцев, поколения дикого и кочующего около кокандских границ. Эта дикая толпа не хочет иметь султаном человека, который имеет голову, не гладко выбритую, и притом не совершающего омовения пять раз в день; при этом баганалинцы выражают опасение, что если меня сделают султаном, то я всех киргизов отдам в солдаты, а детей их в школу. Так им внушено. Другая партия, преданная мне, состоит из трех волостей староподданнических и из всех султанов этого округа. Начинаются выборы, перед тем ночью противная партия посещает секретаря губернаторского, баварского немца, который оставил родной Мюнхен с сестрицей, оканчивающейся на chen, чтобы обирать киргизов в независимой Татарии и на их деньги шить жене «померанцевые платья на цитроновых лентах». На выборах я торжествую. Меня выбирают большинством голосов. У меня 25, а у моего противника баганалинца 14. По закону старшего султана избирают: во-первых, султаны и киргизы, имеющие чины или служившие в должностях по округу 9 лет; во-вторых, султан утверждается по большинству голосов, и, в-третьих, старший султан избирается по преимуществу из султанов. Противник мой — простой киргиз, это бы решительно ничего, но он человек неграмотный и бывший не раз под судом. Дело, конечно, решенное: я имею все законные основания и притом, как человек образованный, должен быть бы предпочтен дикому ордынцу, если бы даже был бы избран меньшинством голосов. Губернатор говорит, что «надейтесь, господин Валиханов», я же думаю: еще бы не надеяться, когда закон на моей стороне. Но противник мой не унывает, он по опыту знает, что деньгами можно сделать все, в прошедшую зиму он возил в Омск 3 тысячи рублей и освободил двух арестантов. В этом ему помогал секретарь, а секретарь говорит ему и теперь: собирай деньги и посылай людей в Омск — будешь ханом. Деньги идут в Омск. Я хотя много читал обличительных статей, но на этот раз думал — постыдятся подлецы, ведь я не просто кто-нибудь. Гордость обуяла. Вдруг получаю известие от Гутковского, что поездка баганалинцев осталась не без успеха и что Генерал-Губернатор не хочет тебя ни за что утверждать. Оно и правда, что законы у нас на Руси пока еще пишутся не для Генералов, известно мне также, что Генералы больше любят натуральных киргизов, потому что в них, знаете, больше этой восточной подобострастности. «Гирей сидел, потупя взор, в устах его…» и проч. Но при всем том, признаться, я такого пассажа вовсе не ожидал. Каково, мой друг? Ты представь себе положение наше (я говорю о киргизах, воспитавшихся в России). Земляки нас считают отступниками и неверными, потому что, согласись сам, трудно без убеждения из-за одной только политики пять раз в день хвалить Бога, а Генералы не любят потому, что у меня мало этой восточной подобострастности. Черт знает, что это такое, хоть в пустыню удаляйся. Пожалуйста, посоветуй, что делать. Просить удовлетворения, по-моему, то же самое, что просить конституции: посадят да потом к Макару на пастбище пошлют. Я уже написал к некоторым властям в Петербург, а ты дай этому побольше гласности, расскажи всем нашим друзьям, пусть разойдется по городу. Михайло Михайловичу и всему его семейству передай мой искренний поклон, засвидетельствуй мое почтение Марии Дмитриевне, Николаю поклонись. Мой поклон вообще, кто спросит.

Валиханов.

Адрес мой, вероятно, ты помнишь, названия сибирские для тебя не так неуловимы, как истому петербуржцу. На всякий случай: Кокчетавская станица через г. Петропавловск Западной Сибири».

Известно, что Ф.М. Достоевский хранил все, что получил от Ч.Ч. Валиханова, как самое дорогое воспоминание. После смерти Чокана в 1866 году Федор Михайлович сказал своей жене: «Вы видели этот большой деревянный сундук? Это подарок моего сибирского друга Чокана Валиханова. За это он мне дорог. Вот почему я храню здесь свои рукописи, письма и очень дорогие воспоминания».

Дружба Ф.М. Достоевского и Ч.Ч. Валиханова подняла отношения между русскими и казахами (в то время их называли киргизами) на духовно высочайший уровень. Их дружба основывалась на похожем мировоззрении; «объединяющей чертой этих двух мыслителей был большой интерес к своей нации и её традициям» (С.В. Селиверстов. Вестник Омского университета. Серия «Исторические науки». 2021. Т. 8, № 4 (32). С. 56-66). Глубокие знания собственной истории и уважение к литературе, культуре других народов помогают объективно оценивать влияние одной культуры на другую, обогащая тем самым традиционные общечеловеческие ценности, такие как: жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и преемственность поколений, уважение к самобытности всех народов мира. В настоящее время Россия, отстаивая традиционные ценности в противостоянии с коллективным Западом, в очередной раз ведет борьбу за будущее человечества. Мы ждем более активной помощи от Казахстана, не только от рядовых граждан, но и от руководства Республики и чиновников всех уровней.

В каждом из нас Богом заложено доброе и созидательное, то, что смогли проявить Ч.Ч. Валиханов и Ф.М. Достоевский. Почему бы нам, гражданам ныне независимых государств, связанных общими историческими периодами, хоть немного быть похожими на них, на Чокана Чингисовича и Федора Михайловича, в жизни, в быту, на улице, на работе. Это не зависит от начальников и политиков, на это не могут влиять глобалисты и другие проплаченные маргиналы, сеющие хаос и вражду; это зависит от нас – уважать друг друга, ценить дружбу и любить людей не зависимо от национальности и вероисповедания. Это возможно. А от этого может измениться мир — он точно станет лучше!

Продолжение следует.

Член Русского географического и Военно-исторического обществ,

историк Щербинин Александр Иванович. г. Москва, 2025 г.

Канал @EmelyanovEG photo в Telegram

Канал @EmelyanovEG photo в Telegram