Как блестящий метеор, промелькнул над нивой Востоковедения

потомок киргизских ханов и в то же время офицер российской армии

Чокан Чингисович Валиханов.

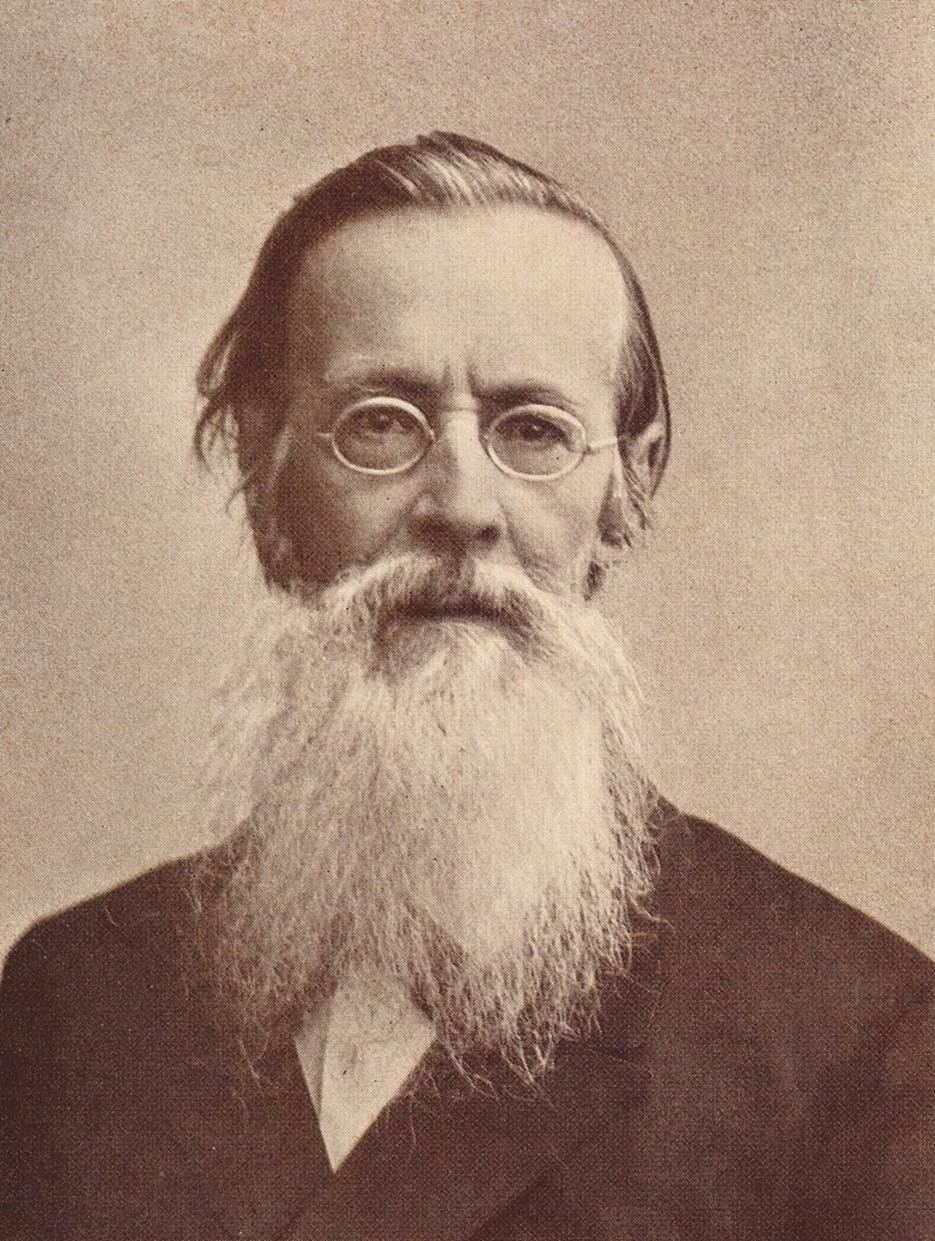

Н.И. Веселовский (1848 – 1918).

Дружба и письма Ч.Ч. Валиханова и А.Н. Майкова. Своими письмами Ч.Ч. Валиханов стал частью литературной жизни России второй половины XIX века.

Продолжая цикл статей знаменитых современников Чокана Валиханова, посвященных ему, его жизни, его научным трудам, сегодня предлагаю письмо Чокана Валиханова к Аполлону Майкову от 6 декабря 1862 года и ответное письмо Аполлона Майкова к Чокану Валиханову от 10 февраля 1863 года.

К счастью, сохранились эти два письма. Вообще, из переписки можно узнать довольно много — в основном, что касается внутренней жизни, интересов, общей культуры, приоритетов и интеллектуальной составляющей собеседников, и, конечно, хронологию исторических событий. Александр Герцен написал: «Письма — больше, чем воспоминанья: на них запеклась кровь событий, это — само прошедшее, как оно было, задержанное и нетленное».

С Аполлоном Николаевичем Майковым (1821-1897), русским поэтом, член-корреспондентом Императорской Санкт-Петербургской академии наук (1853), Чокан сблизился на почве общего увлечения преданиями глубокой старины, а познакомился в 1860 году, по всей вероятности, через Ф.М. Достоевского. Чокан Валиханов бывал у Аполлона Майкова дома, привязался к его детям.

«Колыбельная» (1860) — стихотворение Аполлона Майкова, перевод древнегреческой колыбельной из цикла «Новогреческие песни».

Спи, дитя моё, усни!

Сладкий сон к себе мани:

В няньки я к тебе взяла

Ветер, солнце и орла.

Улетел орёл домой;

Солнце скрылось под водой;

Ветер, после трёх ночей,

Мчится к матери своей.

Ветра спрашивает мать:

«Где изволил пропадать?

Али звёзды воевал?

Али волны всё гонял?».

«Не гонял я волн морских,

Звёзд не трогал золотых;

Я дитя оберегал,

Колыбелочку качал!».

Аполлон Николаевич заинтересовался информацией, узнав от Чокана, что легенда о хане Отроке, имеющаяся в «Волынской летописи», известна и киргизам в Степи. Много лет спустя эта легенда вдохновила А.Н. Майкова на стихотворение «Емшан» (1874).

Степной травы пучок сухой,

Он и сухой благоухает!

И разом степи надо мной

Всё обаянье воскрешает…

Когда в степях, за станом стан,

Бродили орды кочевые,

Был хан Отро́к и хан Сырчан,

Два брата, ба́тыри лихие.

И раз у них шёл пир горой —

Велик полон был взят из Руси!

Певец им славу пел, рекой

Лился кумыс во всём улусе.

Вдруг шум и крик, и стук мечей,

И кровь, и смерть, и нет пощады!

Всё врозь бежит, что лебедей

Ловцами спугнутое стадо.

То с русской силой Мономах

Всёсокрушающий явился;

Сырчан в донских залег мелях,

Отрок в горах кавказских скрылся.

И шли года… Гулял в степях

Лишь буйный ветер на просторе…

Но вот — скончался Мономах,

И по Руси — туга и горе.

Зовёт к себе певца Сырчан

И к брату шлёт его с наказом:

«Он там богат, он царь тех стран,

Владыка надо всем Кавказом, —

Скажи ему, чтоб бросил всё,

Что умер враг, что спали цепи,

Чтоб шёл в наследие своё,

В благоухающие степи!

Ему ты песен наших спой, —

Когда ж на песнь не отзовется,

Свяжи в пучок емшан степной

И дай ему — и он вернётся».

Отрок сидит в златом шатре,

Вкруг — рой абхазянок прекрасных;

На золоте и серебре

Князей он чествует подвластных.

Введён певец. Он говорит,

Чтоб в степи шёл Отрок без страха,

Что путь на Русь кругом открыт,

Что нет уж больше Мономаха!

Отрок молчит, на братнин зов

Одной усмешкой отвечает, —

И пир идёт, и хор рабов

Его что солнце величает.

Встаёт певец, и песни он

Поёт о былях половецких,

Про славу дедовских времён

И их набегов молодецких, —

Отрок угрюмый принял вид

И, на певца не глядя, знаком,

Чтоб увели его, велит

Своим послушливым кунакам.

И взял пучок травы степной

Тогда певец, и подал хану —

И смотрит хан — и, сам не свой,

Как бы почуя в сердце рану,

За грудь схватился… Всё глядят:

Он — грозный хан, что ж это значит?

Он, пред которым все дрожат, —

Пучок травы целуя, плачет!

И вдруг, взмахнувши кулаком:

«Не царь я больше вам отныне! —

Воскликнул. — Смерть в краю родном

Милей, чем слава на чужбине!»

Наутро, чуть осел туман

И озлатились гор вершины,

В горах идёт уж караван —

Отрок с немногою дружиной.

Минуя гору за горой,

Всё ждёт он — скоро ль степь родная,

И вдаль глядит, травы степной

Пучок из рук не выпуская.

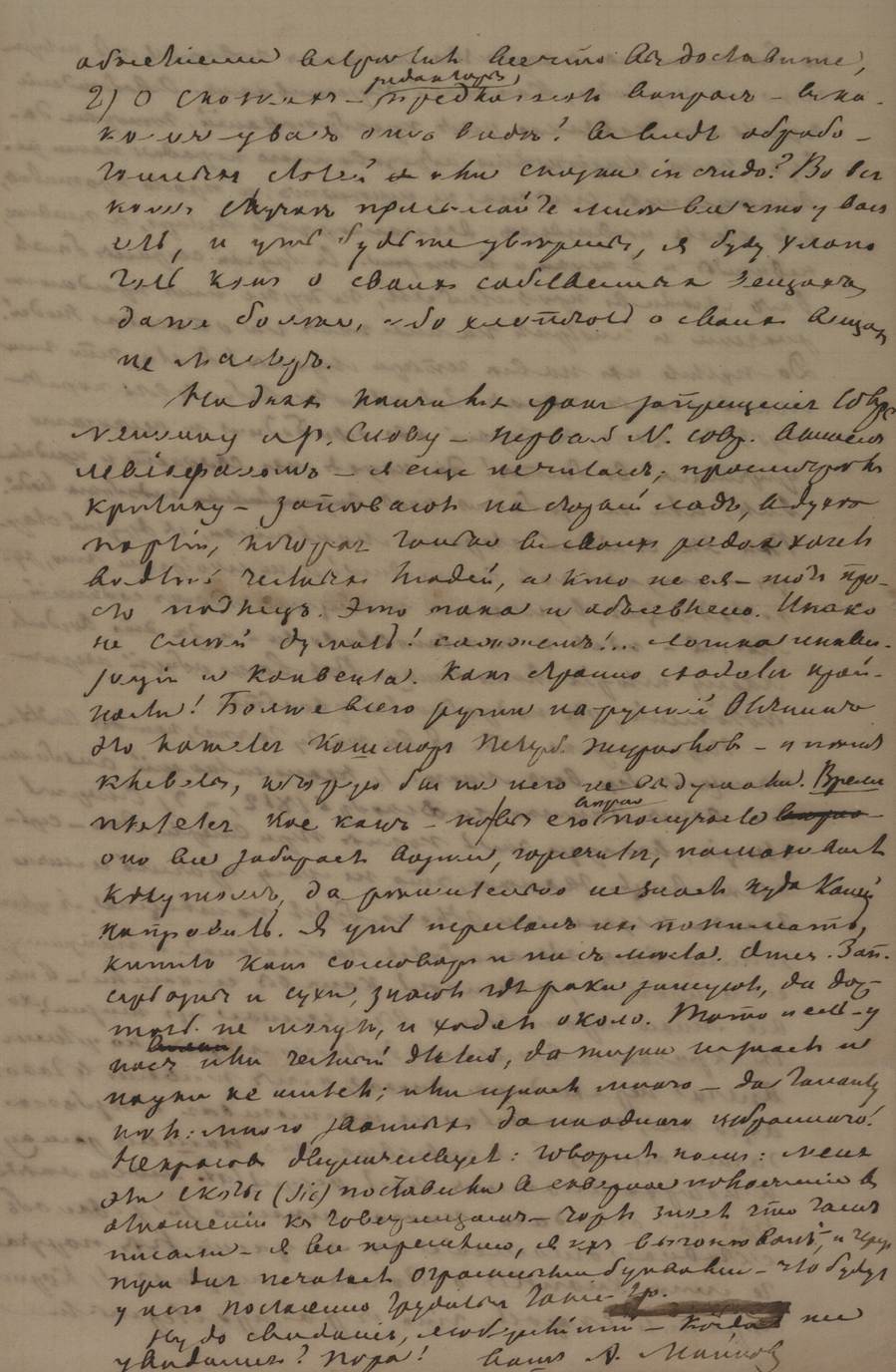

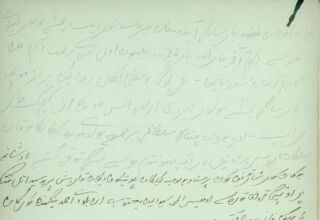

Сохранившееся письмо Ч. Валиханова в адрес поэта А.Н. Майкова интересно изложением мыслей Чокана о своих неоднозначных взаимоотношениях с семьей, родственниками, земляками. Дата на письме обозначена только как «Декабрь, 6». Однако ссылка на запрещенный на восемь месяцев (с июня 1862 г. по февраль 1863 г.) журнал «Современник» позволяет точно датировать письмо декабрем 1862 г.

«Декабрь, 6 [1862 г.], Кокчетав в Киргизской степи.

Давно собираюсь писать к Вам, многоуважаемый Аполлон Николаевич, чтобы поблагодарить Вас и все Ваше доброе семейство за то участие и благорасположение, которое Вы оказали мне во время нашего знакомства. Особенно дороги стали мне мои петербургские друзья теперь, когда я живу в степи, хотя среди родных и окруженный милыми земляками, но разъединенный с ними чем-то неодолимым. Как я ни стараюсь с ними сблизиться, но все как-то не удается. Иногда все идет хорошо, но как только дело доходит до убеждений, до серьезных разговоров, мы начинаем расходиться. Мои родные — люди добрые, честные и очень неглупые, но все-таки — киргизы, и притом киргизы аристократы (дикие аристократы, надо заметить, несколько сноснее образованных, потому что проще их) и потому имеют множество как национальных, так и сословных предрассудков и качеств. Особенно выделяется непомерное упорство и тщеславие (последнее качество можно назвать национальным). Понятно после этого, что они имеют слишком высокое мнение о себе, о своем уме и проч. И понятно и то, что всякие советы или споры только раздражают их тщеславие и укрепляют упорство. Я вижу теперь, что трудно одному бороться со всеми, вижу, что истина, как бы она ни была светла, не может изгнать самых неверных заблуждений, когда они освящены временем, и особенно у киргизов, которые до сих пор держатся шаманства, примешивая к нему гомеопатическую дозу ислама. Основание этой религии, как известно, составляет боготворение умерших предков, через это все обычаи и предрассудки предков делаются для киргизов священными. К тому же у киргизов много песен (я разумею это слово в том смысле, в каком разумели его в средние века, например, песня о Роланде), бездна поговорок и афоризмов, сочиненных когда-то их умными отцами. На все свои убеждения и обычаи они находят готовый аргумент старины и думают, что правы. Я теперь сам начинаю избегать споров с ними, — это, как я заметил не раз, ставит меня же в смешное положение и возбуждает в них жалость, какую мы чувствуем при разговоре с слабоумными простаками. «Сказки собирает, — говорят киргизские старейшины про меня, — и слабодушествует» (это говорится про гуманность); я ведь дворянин самой белой кости и потомок хана Аблая. Чтобы видеть всю незавидность моего положения в Орде, я приведу вам некоторые стычки, бывшие у меня с отцом и матушкой. А [из]-за чего? Отец был дружен с одним султаном из оренбургской степи и дал ему слово породниться. Приехал я, грешный. Отец с матушкой решили меня женить: будет ему таскаться. Надо сказать, что предназначенная мне невеста была влюблена в брата моего и писала к нему в это самое время часто нежные послания. Я, разумеется, отказался от женитьбы, особенно при таких обстоятельствах, и выразил мой взгляд на супружество. Это совершенно озадачило моих родителей и привело в ужас. Сын против отцовской воли. «Вот на что я воспитал его, — роптал отец, — не уважил меня и мать на старости». Мать заговорила о своем молоке, даром потраченном. Действительно, с киргизской точки зрения это была ужасная неблагодарность и дурно ставила меня в глазах народа. А как бы я поступил иначе? Отец был так огорчен этим обстоятельством, что где-то торжественно объявил, что не намерен более воспитывать детей своих по-европейски. «Они портятся», — так говорил он в заключение. С местными султанами и богачами из черной кости я также не лажу, потому что они дурно обращаются со своими бывшими рабами, которые теперь хотя и освобождены, но живут у них, не зная, как уйти. Я требовал не раз, чтобы они платили им жалованье и чтобы обращались как с людьми, в противном случае грозил законом. Зато с пролетариатом степным я в большой дружбе и скоро сходимся. Об отношениях моих к Сибирскому правительству? Вы, вероятно, слышали от Федора Михайловича, которому я писал об одном случае, где со мной поступили, как с инородцем. А с инородцами в Сибири делают что хотят, только разве собаками не травят. Вот мои обстоятельства, любезный Аполлон Николаевич. Скверны они, но я несу крест мой, как Иисус, но только с ропотом. Протестовать следует, хоть и толку от того никакого не выйдет. Вероятно, письмо мое навеяло на Вас грусть: Вы были всегда так симпатичны ко мне. Будем говорить теперь о Вас, о Петербурге, о друзьях моих петербургских. Что делают Достоевские? Они редко пишут, в чем я, впрочем, сам виноват, потому что редко отвечаю. Как их журнал идет? Кажется, хорошо, судя по объявлениям на продолжение издания. Говоря между нами, я что-то плохо понимаю их почву, народность, то славянофильством пахнет, то западничеством крайним, примирения что-то не видать или не удается им это примирение? По-моему, что-нибудь да одно: или преобразования коренные по западному образцу, или держись старого, даже старую веру надо исповедовать. Китайская середина не идет теперь к делу. Ведь национальных качеств, как говорит Бокль, нет, а образование должно быть общечеловеческое. И оттенок народности оно получит само собой, под влиянием местности, влиянием языка и нравов наших. Истории, как известно, у нас нет. Интересно было бы узнать от Вас о некоторых крупных литературных скандалах и ученых критиках. Что с «Современником», и что будем делать мы, его подписчики? Я говорю о деньгах за эти 8 месяцев вавилонского пленения. Я уже исписал лист вопросами, надо теперь закидать Вас просьбами. 1. Прошу отвечать мне, чем доставите большое удовольствие Вашему инородцу слуге. 2. Я бы хотел быть корреспондентом «Санкт-Петербургских ведомостей» о делах среднеазиатских и киргизских степей. Нельзя ли поговорить с редактором? Впрочем, Вы можете избрать другую газету, более близкую Вам. Нельзя ли также узнать у «Отечественных записок», можно ли у них будет напечатать киргизские сказки, сходные с русскими, и мои исследования о шаманстве у киргизов и киргизские песни (в средневековом смысле) о золотоордынских героях, бросающие новый взгляд на историю этой Орды и объясняющие причины падения Орды. Вот все мои комиссии (поручения – АИЩ), прошу извинить меня за докучливость. Я обращаюсь к Вам бесцеремонно, зная вашу доброту и снисходительность. Свидетельствую мое глубочайшее почтение всем Вашим родным и целую Ваших детей, особенно мою маленькую приятельницу.

Ч. Валиханов, из Средней орды.

Адрес мой: Кокчетавская станица, через г. Петропавловск в Западной Сибири».

Источник: Валиханов Ч.Ч. Собрание сочинений в пяти томах. Том 5 – Алма-Ата, Главная редакция Казахской советской энциклопедии, 1985, 2-е изд. доп. и переработанное, стр. 152-154.

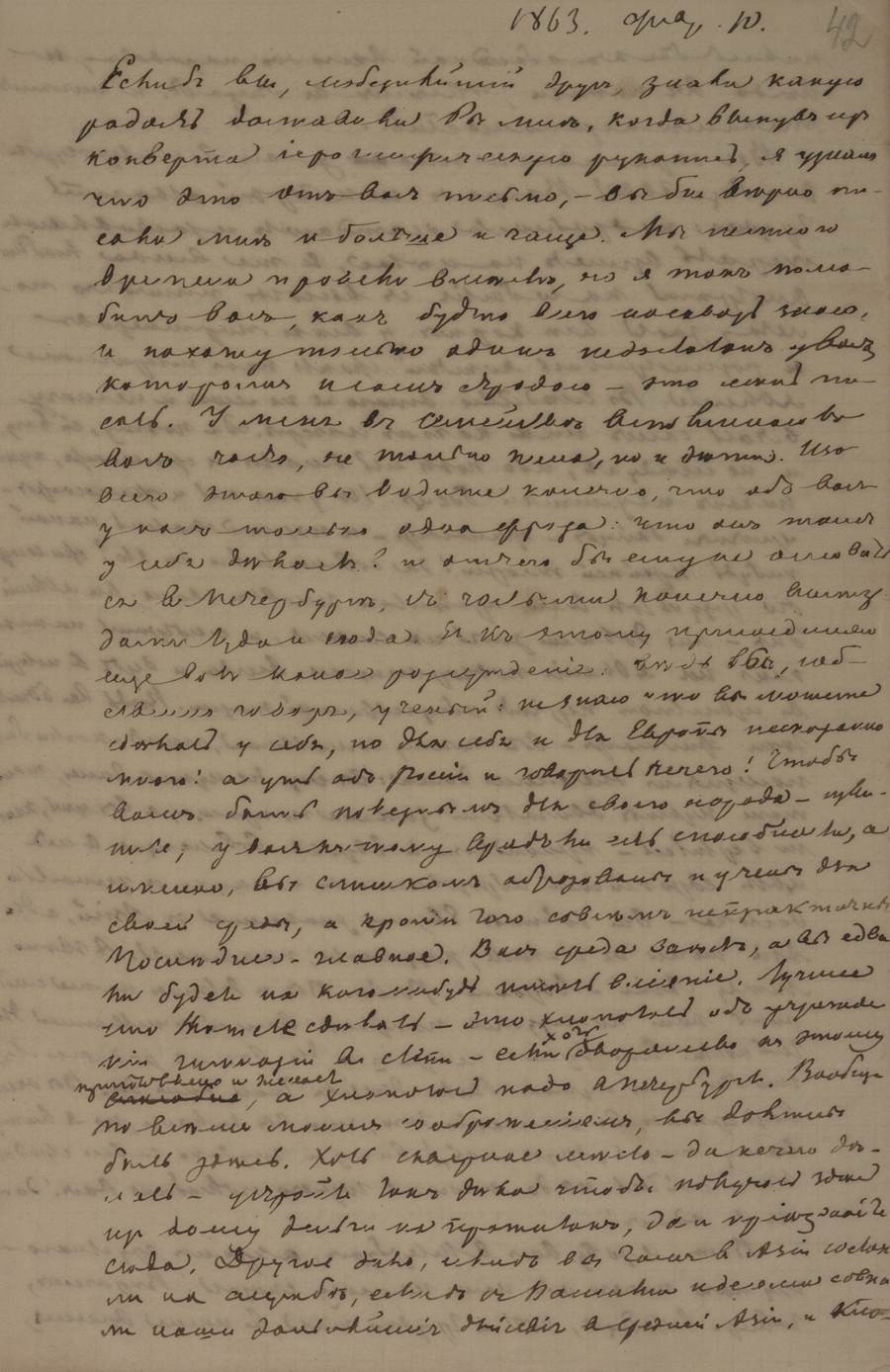

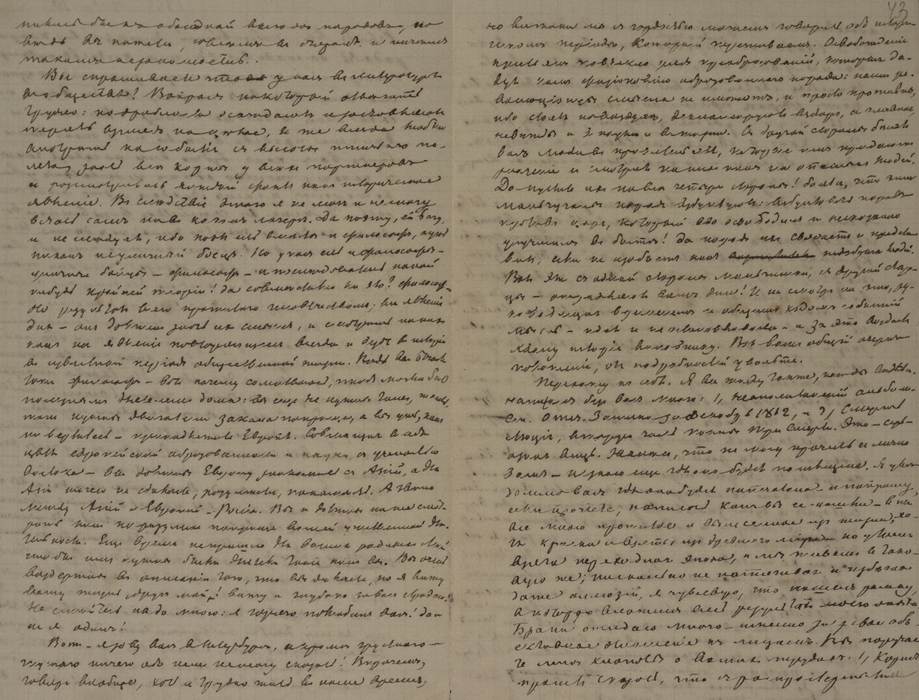

Письмо поэта Аполлона Николаевича Майкова от 10 февраля 1863 года представляет собой ответ Чокану Валиханову на его письмо от 6 декабря 1862 года. Письмо интересно сообщением о возобновлении издания журнала «Современник». Также в письме чувствуется неудовлетворение Майкова по поводу пребывания Валиханова в родных краях – в Степи, а не в Петербурге, где, как кажется поэту, Чокан мог бы добиться большего.

«1863. Февр<аля> 10.

Если б Вы, любезнейший друг, знали, какую радость доставили Вы мне, когда, вынув из конверта иероглифическую рукопись, я узнал, что это от Вас письмо, — Вы бы, верно, писали мне и больше и чаще. Мы немного времени провели вместе, но я так полюбил Вас, как будто всего насквозь знаю, и нахожу только один недостаток у Вас, которым и сам страдаю, — это лень писать. У меня в семействе вспоминают Вас часто, не только жена, но и дети. Изо всего этого Вы видите, конечно, что об Вас у нас только одна фраза: что он там у себя делает? и отчего бы ему не основаться в Петербурге, с частыми, конечно, выездами туда и сюда. Я к этому присоединяю еще вот какое рассуждение: ведь Вы, собственно говоря, ученый; не знаю, что Вы можете сделать у себя, но для себя и для Европы несказанно много! а уж об России и говорить нечего! Чтобы Вам быть полезным для своего народа — извините, у Вас к тому вряд ли есть способности, а именно Вы слишком образованы и учены для своей среды, а кроме того, совсем непрактичны. Последнее — главное. Ведь среда заест, а Вы едва ли будете на кого-нибудь иметь влияние. Лучшее, что можете сделать, — это хлопотать об учреждении гимназии в степи — если хоть дворянство к этому приготовлено и желает, а хлопотать надо в Петербурге. Вообще, по всем моим соображениям, Вы должны быть здесь. Хоть скверное место — да нечего делать — устройте так дела, чтобы получать здесь из дому деньги на прожиток, да и приезжайте сюда. Другое дело, если б Вы там в Азии состояли на службе, если б с Вашими идеями совпали наши дальнейшие действия в Средней Азии и клонились бы к обоюдной выгоде народов, но ведь Вы, кажется, совсем в стороне и ничем таким не занимаетесь.

Вы спрашиваете, что у нас в литературе, в обществе? Вопрос, на который отвечать трудно: подробности осаждают и заставляют терять взгляд на целое, я же всегда люблю смотреть на события с высоты птичьего полета, знать все карты у всех партнеров и рассматривать каждый факт как историческое явление. Вследствие этого я не мог и не могу встать сам ни в каком лагере. Да поэту, ей-богу, и не следует, ибо поэт есть вместе и философ, а уж никак не уличный боец. Но у нас есть и философы — уличные бойцы, философ — и последователь какой-нибудь крайней теории! да совместимо ли это? Философ — это результат всего прожитого человечеством; все явления дня — он должен знать их смысл и смотреть на них как на явления, повторяющиеся всегда и везде в истории в известный период общественной жизни. Ведь Вы отчасти тоже философ — вот почему сомневаюсь, чтоб могли быть полезным деятелем дома: Вы еще не нужны там, то есть там нужны двигатели закала попроще, а Вы уж, как ни вертитесь, принадлежите Европе. Совмещая в себе цвет европейской образованности и науки с ученостью Востока, Вы должны Европу знакомить с Азией, а для Азии ничего не сделаете, разумеется, покамест. А звено между Азией и Европой — Россия. Вы и должны на нее смотреть как на разумное поприще Вашей умственной деятельности. Еще время не пришло для Ваших родных степей, чтобы им нужны были деятели такие, как Вы. Вы очень воздержны в описании того, что Вы делаете, но я вижу Вашу жизнь, друг мой! вижу и глубоко за Вас страдаю! Не смейтесь надо мною: я горячо полюбил Вас! да и не я один!

Вот — я зову Вас в Петербург, а кроме грустного-грустного ничего об нем не могу сказать! Впрочем, говоря вообще, хоть и трудно жить в наше время, но все-таки мы с гордостью можем говорить об историческом периоде, который переживаем. Освобождение крестьян повлекло ряд преобразований, которые дадут нам физиономию образованного народа: наши революционеры смысла не имеют и просто противны, ибо стоят на воздухе, декламируют вздор, а главное, невежды и в науке, и в жизни. С другой стороны, бесят вас люди в правительстве, которые им придают значение и смотрят на них как на опасных людей. Да пустите их на все четыре стороны! Боятся, что эти мальчуганы народ взбунтуют: взбунтовать народ против царя, который его освободил и несказанно улучшил в быте! да народ их свяжет и представит, если не изобьет как недобрых людей. Вот эти, с одной стороны, мальчишки, с другой — старцы отравляют вам дни! И, несмотря на это, руководящая временем и общим ходом события мысль идет и не останавливается, и за это воздаст хвалу история виновнику. Вот Вам общий очерк положения, от подробностей увольте.

Перехожу к себе. Я все живу так же, как Вы видели. Написал без Вас много: 1. «Неаполитанский альбом», см. «Отечественные записки» за декабрь 1862, и 2. «Смерть Люция», вторую часть поэмы «Три смерти». Это — серьезная вещь. Жалею, что не могу прочесть ее лично Вам — не знаю еще, где она будет помещена. Я уведомлю Вас, где она будет напечатана, и попрошу, если прочтете, написать, как Вы ее нашли — в ней все мною прожитое и вынесенное из жизни, хотя краски и взяты из древнего мира, но у меня взята переходная эпоха, и мы живем в таковую же; нисколько не натягивая и избегая даже аллюзий, я чувствую, что нашел рамку, в которую вложил весь результат моего опыта. Брани ожидаю много — именно за свое объективное отношение к лицам. Вы поручаете мне хлопоты о Ваших трудах. 1. Корш (Корш Валентин Федорович (1828—1893) — либеральный журналист, редактор газеты «С. -Петербургские ведомости»-АИЩ) просит сказать, что с распростертыми объятиями встретит все, что Вы доставите; 2. О сказках редакторы предлагают вопрос — в каком у Вас они виде? в виде обработанных статей или сказки in crudo {В первоначальном виде (лат.).}? Во всяком случае присылайте мне все, что у Вас есть, и уж будьте уверены, я буду хлопотать как о своих собственных вещах, даже более, ибо хлопотать о своих вещах не мастер.

На днях кончился срок запрещения «Современнику» и «Р<усскому> слову». Первый No «Современника» вышел левиафаном (В июне 1862 г. «Современник» и «Русское слово» были приостановлены правительством на восемь месяцев. Двойной номер возобновившегося «Современника» — за январь и февраль — вышел накануне, 9 февраля 1863 г.- АИЩ) — я еще не читал, просмотрел критику — запевают на старый лад, в духе партии, которая только в своих рядах хочет видеть честных людей, а кто не ее — тот просто подлец. Это так и объявлено. Инако не смей думать! сожжем!.. Логика инквизиции и Конвента. Как странно сходятся крайности! Более всего ругни на «Русский вестник». Это, кажется, кошмар петерб<ургских> журналов — и нет клеветы, которую бы на него не выдумали. «Время» плетется кое-как, — но Вы его, верно, получаете, — оно все забирает возжи, горячится, помахивает кнутом, да решительно не знает, куда коней направить. Я уж перестал их понимать: кипит, как самовар, и ни с места. «Отечественные зап<иски>» серьезны и сухи, знают, где раки зимуют, да достать не могут, и ходят около. То-то и есть — у нас или честный деятель, да жизни не знает и науки не имеет; или и знает много, да таланту нет: много званных, да ни одного избранного! Некрасов двуличествует: говорит нам: меня эти скоты (sic) поставили в скверное положение в отношении к товарищам — черт знает что там писали — я все переменю, я их выгоню вон, и через три дня печатает огромными буквами, что будут у него постоянно трудиться такие-то.

Ну до свидания, любезнейший, когда же увидимся? Пора!

Ваш А. Майков».

Письмо А.Н. Майкова находится в рукописном отделе Пушкинского Дома (Институт русской литературы Российской академии наук) среди адресованных к неизвестным лицам (РО ИРЛИ, № 17380, л. 42-43). Однако, оно обращено к Ч. Валиханову и является ответом на письмо Валиханова от 6 декабря 1862 года (Ежегодник рукописного отдела Пушкинского дом на 1975 год. Л., «Наука», 1977).

«Действительно, в своей яркой судьбе Чокан Чингисович обрел таких же ярких спутников: он был знаком с А. Майковым, Ф. Достоевским, Я. Полонским. Валиханову были известны имена и классиков-предшественников: в библиотеке Сибирского кадетского корпуса находились прижизненные издания многих российских писателей — А.С. Пушкина, А.Н. Островского, Ф.М. Достоевского и др.» (Пономарева Л.Г. Омский музей книги как «новое дыхание» библиотеки // Ex libris. 2015. Вып. 2. с. 122-123). Б. Канапьянов с грустью писал, что сегодня «…не хватает книги о Сибирском кадетском корпусе. Этот корпус сделался для азиатской части России своего рода Царскосельским лицеем. Из корпуса вышла целая плеяда общественных деятелей Сибири. В их числе и Валиханов. Сама натура юного Чокана вбирала в себя только лучшее, что создали литературные и учёные умы Европы и Азии.» (Б. Канапьянов. Рука об руку с классиками // Литературная газета. 2016. № 35).

Надежда Владимировна Проданик в статье, посвященной изучению писем Ч.Ч. Валиханова, адресованных Ф.М. Достоевскому, А.Н. Майкову, отметила: «Конечно, письма Ч.Ч. Валиханова — это документ эпохи, свидетельство его научных интересов, однако заметим, что этот эпистолярий предстоит осмыслить не только как научный, биографический факт, но и как факт литературный — свидетельство включенности казахского этнографа в литературную жизнь России XIX века (Проданик Н.В. Эпистолярное наследие Ч. Валиханова в литературном контексте: диалог адресанта с русской классикой // Слово. Текст. Контекст. 2023. № 2 (14). С. 71-79)».

Своими письмами Чокан Валиханов стал частью литературной жизни России второй половины XIX века.

И несколько слов об Аполлоне Николаевиче Майкове. «Судьба сделала жизненный путь Майкова ровным и светлым. Ни борьбы, ни страстей, ни врагов, ни гонений», – так писал о нем Дмитрий Мережковский в конце XIX века, выразив общую точку зрения о его «светлой и тихой жизни артиста, как будто не наших времен». Да и внешний облик Аполлона Майкова вполне соответствовал этому образу поэта «чистого искусства», живущего в пресловутой «башне из слоновой кости». О том же, как все обстояло на самом деле, можно судить по его стихам, в которых он предстает одним из самых актуальных религиозных поэтов второй половины XIX века.

О Боже! Ты даешь для родины моей

Тепло и урожай – дары святые неба, –

Но, хлебом золотя простор ее полей,

Ей также, Господи, духовного дай хлеба!

Уже под нивою, где мысли семена

Тобой насажены, повеяла весна,

И непогодами несгубленные зерна

Пустили свежие ростки свои проворно –

О, дай нам солнышка! Пошли Ты вёдра нам,

Чтоб вызрел их побег по тучным бороздам!

Чтоб нам, хоть опершись на внуков, стариками

Прийти на тучные их нивы подышать,

И, позабыв, что мы их полили слезами,

Промолвить: «Господи! Какая благодать!»

Из стихотворения «Нива» (1856).

Романс Г.А. Лишина (1882), названный композитором «Молитва о родине».

***

Христос Воскрес!

Повсюду благовест гудит,

Из всех церквей народ валит.

Заря глядит уже с небес…

Христос Воскрес! Христос Воскрес!

С полей уж снят покров снегов,

И реки рвутся из оков,

И зеленеет ближний лес…

Христос Воскрес! Христос Воскрес!

Вот просыпается земля,

И одеваются поля,

Весна идет, полна чудес!..

Христос Воскрес! Христос Воскрес! (1881).

Продолжение следует.

Щербинин Александр Иванович,

историк, член Русского географического и Военно-исторического обществ,

г. Москва, 2025 г.

Канал @EmelyanovEG photo в Telegram

Канал @EmelyanovEG photo в Telegram